HURRICANE SALVATO DA BOB DYLAN

“Ecco la storia di Hurricane, l’uomo che le autorità incolparono per qualcosa che non aveva mai fatto. Lo misero in prigione, ma sarebbe potuto diventare il campione del mondo”.

Questo è il ritornello della famosa ballata che, nel 1975, Bob Dylan dedica a Rubin Carter, detto Hurricane (uragano), un pugile condannato all’ergastolo per triplice omicidio.

Rubin nasce nel 1936 in una famiglia afroamericana di Paterson, una cittadina del New Jersey non lontana da New York. Mentre gli altri sei fratelli non creano problemi ai genitori, Rubin viene arrestato a 14 anni per aggressione e furto. Il giovane scappa dal riformatorio e, a 17 anni, si arruola nell’esercito.

In una base militare americana in Germania, Rubin comincia a interessarsi di boxe. Non è un buon soldato: per il suo comportamento rissoso viene ammonito più volte e, dopo 21 mesi, espulso dall’esercito nel quale sperava di fare carriera. Poco dopo essere tornato in America, sconta 4 anni di prigione per avere rapinato una donna.

In galera rinasce la sua passione per la boxe e, tornato in libertà, nel 1961 inizia a gareggare tra i pesi medi. Diventa in breve il terrore dei suoi avversari, meritandosi il soprannome di Hurricane. Testa rasata, grandi baffi, fisico possente e tanta rabbia dentro: i malcapitati che lo sfidano finiscono immancabilmente ko.

Nel 1963, manda al tappeto anche Emile Griffith, ex campione del mondo. La sua ascesa è inarrestabile, sembra destinato a diventare il nuovo campione del mondo. Dal 1965, però, Rubin Carter comincia a perdere colpi. Pur continuando a vincere incontri, subisce anche sconfitte clamorose, come quando Dick Tiger lo stende tre volte di fila. Comunque, rimane saldamente nella classifica dei dieci migliori pesi medi del mondo.

Sono gli anni della Contestazione giovanile, che in America esplode nel 1964, quattro anni prima rispetto all’Europa. Anche i “ghetti” degli afroamericani nelle grandi città ribollono e Hurricane rilascia dichiarazioni come questa: “I neri devono proteggersi dall’invasione dei poliziotti bianchi nei loro quartieri, difendendo le strade con tutti i mezzi”. Parole incendiarie, che mal dispongono nei suoi confronti i conservatori.

La vita del pugile subisce una svolta drammatica proprio nella natia Paterson, il 17 giugno 1966. Alle 2 e mezza di notte, due neri entrano nel bar Lafayette con i fucili spianati, per aprire fuoco sui quattro bianchi presenti in quel momento.

I proiettili uccidono il barista, James Oliver; un cliente, Bob Nauyoks; e una cliente, Hazel Tanis. Un altro avventore, Willie Marins, rimane gravemente ferito, perdendo un occhio. La polizia viene chiamata da Alfred Bello, un piccolo criminale locale che al momento dell’agguato stava cercando di scassinare un ufficio nella stessa via.

Ci sono altri due testimoni tra il vicinato: la signora Patty Valentine Graham, che dopo gli spari ha visto due afroamericani salire su una macchina bianca per sgommare a tutta velocità, e Ronald Ruggiero, che ha visto Bello scappare in strada mentre l’auto bianca partiva.

Nei paraggi, mezz’ora dopo, la polizia vede in un parcheggio un’auto bianca che corrisponde alla descrizione dei testimoni. Appartiene al pugile Rubin Carter, che viene immediatamente fermato insieme all’amico John Artis.

Nessuna delle tre persone che hanno assistito alla sparatoria, da lontano o da vicino, li riconosce. Anzi, tutti dicono esplicitamente che non si tratta di loro. La polizia sospetta comunque dei due afroamericani, perché nell’auto sono stati trovati una pistola e proiettili per fucile calibro 12, lo stesso usato dagli assassini. Ritengono che i due amici abbiano nascosto il fucile subito dopo il delitto.

Li interrogano con il poligrafo, meglio noto come la “macchina della verità”, e secondo lo strumento sono entrambi colpevoli, ma siccome la sua attendibilità è dubbia, vengono rilasciati.

Nel complesso, la polizia ha condotto le indagini con poca accuratezza: non ha rilevato le impronte digitali sulla scena del delitto e non ha fatto il guanto di paraffina ai sospettati, per accertare se avessero sparato da poco.

Solo sette mesi dopo, nel 1967, il malavitoso Alfred Bello rivela che quella sera era insieme a un compare, Arthur Dexter Bradley, ed entrambi dichiarano di avere visto bene in faccia gli assassini in fuga: erano proprio Rubin Carter e John Artis. Così i due vengono arrestati una seconda volta e processati per triplice omicidio.

Invece gli altri testimoni, compreso quello che nel locale aveva perso un occhio, continuano a non riconoscerli. Non viene trovato nemmeno un qualsiasi movente per il massacro e diverse persone affermano che gli accusati, durante la sparatoria, sono sempre rimasti dentro un altro bar.

Ma bastano le accuse di Bello e Bradley, la coincidenza dell’auto bianca e dei proiettili calibro 12 per convincere della loro colpevolezza la giuria, composta da soli bianchi. Gli imputati vengono condannati dal giudice Samuel Larner all’ergastolo.

Nel penitenziario di Stato in cui viene recluso, Rubin Carter rifiuta le regole carcerarie e l’uniforme da detenuto, indossando soltanto variopinte tuniche africane. Nel 1974 scrive la propria autobiografia e ne invia a una copia a Bob Dylan, il cantautore più amato durante l’ormai tramontata Contestazione.

Dylan la legge e, convintosi dell’innocenza dell’ex pugile, scrive “Hurricane”, una ballata che sale in cima alle classifiche musicali di tutto il mondo. Durante un concerto per raccogliere fondi per la difesa dell’ex pugile, Dylan invita sul palco la collega Joan Baez e il grande campione di boxe Muhammad Alì.

Secondo il testo della ballata di Dylan, Alfred Bello desiderava che gli agenti di polizia chiudessero un occhio sui suoi furtarelli. Mentre i poliziotti erano dei razzisti che intendevano dare una lezione ai neri affinché abbassassero la cresta. Si sarebbe trattato, insomma, di un’accusa costruita a tavolino, con interesse diversi ma coincidenti.

La ricostruzione di Bob Dylan è lacunosa e politicizzata, ma rimane il fatto che nessun elemento legava i due condannati alle tre vittime del bar. Neppure si conoscevano.

Improvvisamente, Bello e Bradley ritrattano le accuse. Il difensore di Hurricane invia al tribunale anche il testo di uno dei primi interrogatori di Bello, in cui l’uomo aveva dato una versione completamente diversa dei fatti. Il giudice Larner, lo stesso che aveva condannato gli imputati, rifiuta però di rifare il processo.

La pensa diversamente la Corte Suprema del New Jersey che, nel 1976, dichiara di considerare i nuovi elementi sufficienti per la riapertura del caso. Durante il nuovo processo, però, i due malavitosi ritrattano ancora una volta, confermando di aver visto sparare Carter e Artis. I quali vengono condannati di nuovo, anche se tra i giurati stavolta siedono alcuni afroamericani.

Senza scoraggiarsi, i difensori e gli amici di Rubin Carter puntano più in alto, portando il caso davanti alla Corte federale di Washington. La quale, nel 1985, riconosce che i condannati non avevano avuto un processo equo perché l’accusa era basata su “motivazioni razziali” e la polizia aveva nascosto alcune prove a favore degli imputati.

Il tribunale che aveva celebrato i due processi annullati non sa più cosa fare, perché diversi testimoni sono ormai irreperibili e un terzo procedimento comporterebbe costi che i cittadini non approverebbero (i magistrati negli Stati Uniti vengono eletti).

Così viene deciso di lasciar perdere, in quanto un nuovo processo “non è più fattibile”. Automaticamente, le accuse ai due ergastolani decadono. John Artis, che godeva della semilibertà dal 1981, rientrerà in prigione già nel 1986 per spaccio di cocaina e ricettazione. Morirà nel 2021 per un aneurisma.

Rubin “Hurricane” Carter, a 48 anni, torna in libertà per la prima volta dopo 19 anni di carcere, dato che, non essendosi distinto per buona condotta, non aveva mai ottenuto la semilibertà. Il vecchio campione si trasferisce in Canada, dove viene chiamato a presiedere un’organizzazione per la tutela delle persone condannate per errore.

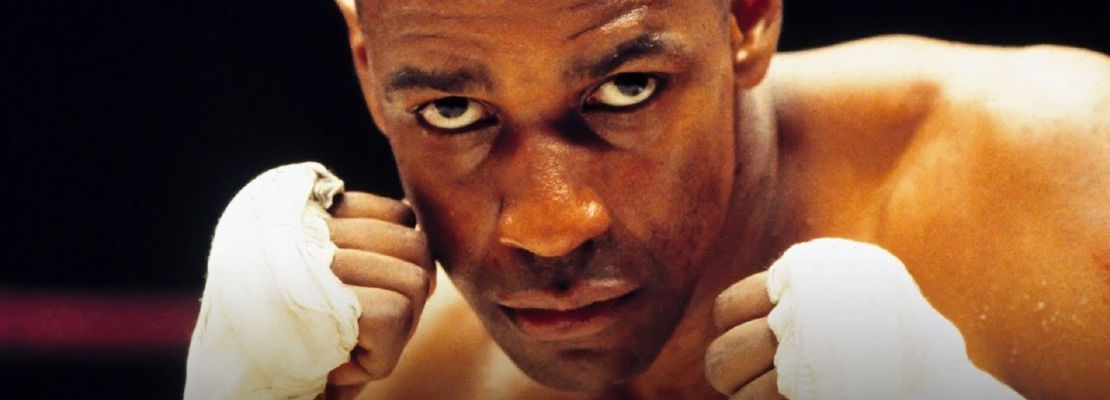

Nel 1999 questa vicenda ispira il film Hurricane – Il grido dell’innocenza, con Denzel Washington.

Nel 2014 Hurricane muore per un tumore, e nel vento sembra ancora di sentire le ultime strofe di Bob Dylan: “Questa è la storia di Hurricane, ma non sarà finita finché non riabiliteranno il suo nome e gli ridaranno indietro gli anni che ha perduto. Lo misero in galera, ma sarebbe potuto diventare il campione del mondo”.

L’immagine in apertura dell’articolo è tratta dalla locandina del film Hurricane – Il grido dell’innocenza (1999), di Norman Jewison.

(Per gli altri articoli sui delitti famosi pubblicati da Giornale POP clicca QUI).

Total Users : 3073239

Total Users : 3073239