CON L’AVVENTUROSO ARRIVA IL VERO FUMETTO

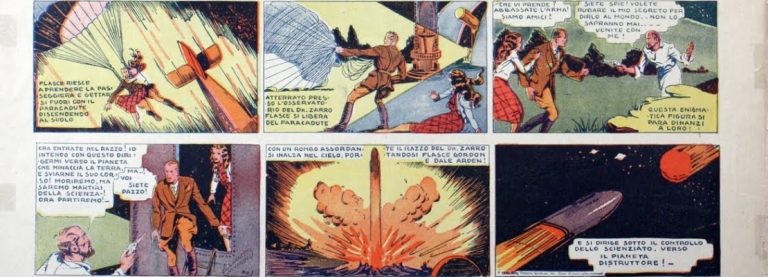

NelSupplemento di Topolinon. 94b del 14 ottobre 1934 la sesta e ultima pagina è occupata da una strepitosa locandina con la pubblicità deL’Avventuroso, che, stampata a parte, viene appesa dalle edicole. Questo altro manifesto, piegato in quattro, viene invece inserito nel corrispondente numero delTopolinosettimanale (il n. 94). È il14 ottobre 1934, da pochi giorni sono riaperte le scuole.Eccolo finalmente, in carta e inchiostro, ilprimo numerodeL’Avventuroso. Queste sono le altre pagine del giornale. Tanto per cominciare niente piùstrofettein rima o pesantididascalie(tranne in due casi): solo fumetti moderni.Niente più storielle per bambini, solocomicsper adulti, o meglio per tutti. Ma in Italia manca una cultura deicomics, e il giornalone di Nerbini sembra rivolgersi solo ai ragazzi. Solo avventura, niente umorismo. Il primo impatto con ilfumetto moderno, dopo il sostanzioso assaggio diCino e Franco, i balilla e gli avanguardisti nostrani ce l’hanno conFlash GordondiAlex Raymond. In questa prima tavola, accade di tutto: l’annunciata fine del mondo, un aereo colpito da un meteorite, un rapimento, la partenza di un missile, un atto di violenza… Il ritmo è forsennato.Esotismo,fantascienza,azione.Il disegno, benché ancora lontano dalle sontuosità di appena un anno dopo, è quanto di piùglamoroussi possa immaginare. Ormai chi sta più dietro a settimanali come il Corriere dei Piccoli e Jumbo? “Un lontano giorno dell’ottobre 1934. – Certo – dice il vecchio distributore romano[Mondini, ndr]– certo che me lo ricordo quel giorno! Dopo pochissime ore, i giornalai si precipitarono qui a chiedere ancora copie del nuovo giornale «L’Avventuroso», che era andato a ruba: una confusione, un terremoto!”(Sergio Trinchero, “I miei fumetti”, Edizioni Comic Art) In effetti è proprio come l’effetto della già evocata bomba: il tam tam si propaga con la velocità del vento, tutte le testimonianze che ho raccolto, dagli anni sessanta in poi, sono concordi: il “nuovo giornalino”, come all’inizio è chiamato, va subito esaurito, viene ristampato immediatamente ma è di nuovo esaurito; nel giro di pochi mesi la tiratura sfiora le500mila copie settimanali! Mi sembra che, ancora oggi, il giornale parli da sé.La testata, diGiorgio Scudellari, è un vero e proprio editoriale: sulla sinistra, un nero, un giallo, un indiano, interpretazioni dei tipi contemporanei proposti da Hollywood. Rappresentano l’alterità minacciosa ma anche affascinante, non sono semplici “cattivi” ma incarnazioni dell’esotico ammaliatore. Sulla destra, al posto di un intrepido “avanguardista” o di un eroico balilla, c’è niente meno che un poliziotto americano! Il “buono” è dunque anch’esso esotico, diverso. In questo, senza saperlo, l’ex squadristaNerbiniè corifeo dell’antifascismo profondo: contraddizione tipicamente italiana.Nel giornale non c’è traccia della cupezza bianco-nera dei rituali dell’Opera nazionale balilla e del Partito nazionale fascista. C’è l’America. I colori, saturi e decisi, sono quelli dellatricromianerbiniana e promettono da subito quel che il giornale offrirà: emozione allo stato puro. Forse non è più chiaro quale fu l’importanza di questo settimanale, così tanti anni dopo la sua uscita. Io quella rivoluzione l’ho vissuta di riflesso, fra la metà degli anni sessanta e la fine del decennio successivo, quando i quarantenni di allora “presero il potere” e suscitarono un epocale recupero culturale e di conseguenza una serie diristampe, anastatiche e non. Era un’eccitazione palpabile, che erompeva all’improvviso dopo essersi alimentata sotto la cenere, per oltre vent’anni, con le modeste riedizioni dei classici americani ad opera di editori quali la stessaNerbini,Capriotti,Tedeschie infine i benemeritiFratelli Spada. Per intuire la portata della deflagrazione innescata dall’uscita del primo numero deL’Avventuroso, il 14 ottobre 1934, ci può essere d’aiuto una testimonianza diGiuseppe Trevisani, che dice assai meglio di me quel che ho cercato di rimarcare prima. “In Italia, Gordon, Jim e X-9 arrivarono in quello stesso anno in compagnia della Radio Pattuglia e di Mandrake. Erano appena aperte le scuole, quando, senza pubblicità speciale, uscì in edicola un giornale di grande formato che si chiamava L’Avventuroso. Il primo numero andò a ruba, tutti i collezionisti lo sanno. Era un giornale semplice, quasi rozzo, non c’era che la traduzione pura e semplice, molto alla buona, delle parole nei fumetti. I ragazzi che avevano appena finito le elementari e cominciavano quell’anno il ginnasio, con la prima lezione di latino, si buttarono avidamente su quel foglio che era diverso da quanto era stato fino a quel momento consentito e consigliato loro di leggere. Tutti i loro giornaletti, tutti i loro libri, erano stati fino a quel momento edificanti e istruttivi. Questo giornalaccio tutto figure finalmente non insegnava niente. Non piaceva ai genitori, non piaceva a ai professori. Era soltanto divertente, nella sua sciagurataggine, nel suo italiano a volte persino sconnesso. I ragazzi della prima ginnasio lo accolsero senza riserve, fanaticamente, proprio perché non era autorizzato dai grandi. Quel foglio di carta colorata li divise non solo dai genitori e dagli educatori, ma anche dai ragazzi che avevano pochi anni più di loro: erano già più grandi, non capirono i fumetti, e non li hanno capiti mai più. Gli amici di Gordon in Italia sono tutti del 1923 e del 1924, ce n’è forse qualcuno del 1922. Le leve precedenti, per pochi anni di differenza, non vissero quell’episodio-chiave di contestazione: a differenza dei loro compagni appena più piccoli, non ebbero né la capacità né la fortuna di fare di quel foglio una bandiera e una sfida, indipendentemente dal merito delle storie. Persero un autobus. Era la prima volta che un gruppo generazionale prendeva vagamente coscienza di se tesso. Ancora adesso, i ragazzi di Gordon, destinati a entrare per ultimi nel massacro, come nuovi «ragazzi del ‘99», sottolineano con malizia l’incomprensione che ritengono di vedere manifestata, su temi culturali, da coetanei che hanno solo pochi anni più di loro, ma sembrano di generazione precedente. Si divertono e si strizzano l’occhio. «Gordon» in Italia è un segreto d’intesa, una parola d’ordine”.(Giuseppe Trevisani, Nota sull’autore in: Alex Raymond, Flash Gordon, Milano, Garzanti, 1974) Trevisani, “ragazzo di Gordon” e quindi parte in causa, in questa sua peraltro lucidissima analisi, non vede oltre l’ottica della sua generazione.L’avventurosonon contagia infatti solo i nati nel 1923 e 1924, ma gran parte delle generazioni successive. Non sono infatti certo il solo a essere stato felicemente condizionato da quell’epocale fermento culturale e ristampistico, visto che oggi la Rete pullula di sessantenni che coltivano ancora il mito diGordon, diPhantome diMandrake: non solo negli Stati Uniti, grazie anche alle recenti ristampe filologiche e integrali, ma soprattutto in Europa. Questi fumetti sono stati letteralmente tramandati di generazione in generazione. Ma torniamo all’oggi della nostra storia del fumetto in Italia, “oggi” che è, ricordiamolo, il 1934. Flash Gordon, su testi diDon Moore, è disegnato daAlex Raymond. Tom Roberts, nel suo recente saggioAlex Raymond: His Life And Art, racconta la storia con qualche particolare in più, rispetto alla vulgata che ci ha accompagnato in Italia per oltre cinquant’anni di storia e critica dei fumetti, per cui vi invito a procurarvi il tomo in inglese e a leggervelo. Il giovanissimo Raymond è notato dai dirigenti delKing Features Syndacate(Kfs) e viene promosso, in un brevissimo volgere di tempo, da poco più che fattorino ad autore di ben tre serie distribuite a livello internazionale! L’inizio dell’epopea di Gordon sul pianeta Mongo, improvvisata come fosse unapiècedi commedia dell’arte, presenta i personaggi principali:Dale Arden, lapasseggiera(ahi, le traduzioni e l’ortografia nerbiniane!) della prima tavola; Tun, il re degli Uomini Leone, ma soprattutto l’inquietante tirannoMing lo spietatoe la conturbante sua figliaAura: Per il resto,mostrieastronavi. Astronavi che in Italia non si sono mai viste. Va detto anzi, a proposito delleastronavi, che anche all’estero finora ci sono state solo quelle sulle copertine dellepulp magazinese quelle irresistibilmentelibertydelBuck RogersdiDickCalkinsePhilip Francis Nowlan. Anche al cinema, le prime un po’ credibili appaiono nel britannicoThings To Comedi William Cameron Menzies (da noi “Vita futura”), che però è del 1936. Eppure la fantatecnologia del primo Flash Gordon ha una marcia in più, con latelevisioneche fa il paio con quella dell’altrettanto visionario Topolino di Floyd Gottfredson. A pagina due, un romanzo a puntate illustrato daGiove Toppi: l’autore èEmilio Fancelli, emulo salgariano oggi praticamente dimenticato che farà altre incursioni, anche fumettistiche, su “L’Avventuroso”. Con il visibilio di fumetti pubblicati sul primo numero, il romanzo passa ovviamente inosservato. A pagina tre, collocazione che rimarrà invariata per anni,Radio PatroldiEddie SullivaneCharlie Schmidt. Qui c’è addiritturaviolenza,hard boiled. Ambienti realistici, squallidi, personaggi spesso spietati. Un autenticofumettonoir. L’unico parallelo possibile è conDashiellHammetteRaymond Chandlere con film quali“Nemico Pubblico”(Public EnemydiWilliam A. Wellman, 1931) e“Piccolo Cesare”(Little CaesardiMervyn LeRoy, 1930). Radio Patrolinizia sul quotidianoBoston Daily Globenel 1933, con il titoloPinkerton, Jr., prima di passare in distribuzione nazionale l’anno seguente. È forse il fumetto dell’Avventuroso 1934 che regge di più al tempo. Flash Gordonè una storia a soggetto, senza sceneggiatura pianificata. Le cose accadono in modo apparentemente casuale e le situazioni si ripetono spesso uguali (Gordon salva la ragazza di turno in pericolo dal mostro in agguato), con minime variazioni sul tema: si chiama iterazione narrativa. L’autore dei testi (Don Mooreo forse Raymond stesso all’inizio) non sa bene dove andare a parare. L’effetto, spesso, è irritante. Talvolta involontariamente comico.Talvolta, dico: perché la carica avventurosa e la forza profonda di questo fumetto, come altri degli anni Trenta, colpiscono ancora oggi. Ma i “difetti” riguardano solo i primi mesi di produzione. La saga di Gordon acquisterà via via una struttura organica, anche se non si affrancherà mai completamente dall’iterazione, che peraltro è una caratteristica peculiare del fumetto sindacato americano, specie di quello domenicale.Gli sviluppi del soggetto, già dal 1935, vedranno la lotta vittoriosa di Gordon e dei ribelli di Mongo contro il dittatore Ming, in questo superando i modelli dellepulpe anche quelli cinematografici, soprattutto per l’ampissimo respiro narrativo (almeno quattro anni, per il primo ciclo).L’epopeasword and sorcerydi Flash Gordon, fra il 1934 e il 1938, influenzerà profondamente narrativa e cinema, oltre naturalmente il fumetto internazionale: e mentre è accettato che ne sia fortemente debitore un ciclo cinematografico comeStar Wars, forse parrà eccessivo includerla fra gli ispiratori diSir John Ronald Reuel Tolkien, le cui opere ambientate nellaTerra di Mezzofurono pubblicate giusto fra il 1937 e il 1955. L’abilità grafica di Alex Raymond migliora di settimana in settimana, e molto presto si troverà stretta nella gabbia di dodici piccole vignette per tavola (Nerbini ne pubblica quindici, sfruttando il formato de L’avventuroso): Si affina anche la capacità visionaria degli autori, ancora acerba e a volte graficamente (e logicamente) incoerente, ma con un’inventiva tale da lasciare, ancora oggi, a bocca aperta. L’incredibile successo di Gordon non si basa solo sul senso del meraviglioso e sulthrillingavventuroso. È importante anche l’aspetto sentimentale e romantico, che si lega a quello sessuale, catturando anche il pubblico femminile. Eccolo, evocato prima,Dashiell Hammettin persona: suoi sono i testi diAgente segreto X9, disegnato dal fenomenoAlex Raymond. Ci sono donne sensuali, abiti eleganti, ambienti lussuosi, automobili da sogno. Raymond, in questa serie, sembra quasi uno stilista di moda, ed è notevole la sua capacità di adattare lo stile grafico a situazioni profondamente diverse tra loro, mantenendo intatto lo stesso, fenomenale,glamour. Ne L’agente segreto X9 c’è molta violenza, sia pure “patinata”, rispetto a quella di Sullivan e Schmidt. La prima storia diX9, su soggetto diDashiell Hammett, come i due episodi successivi, è sceneggiata daJames H.S. Moynihan(un grazie a Fortunato Latella per l’informazione). Contiene alcune scene decisamente “forti”, non solo per il 1934 e il pubblico dei ragazzi italiani. Fortissima (sempre per il 1934, ma non solo) anche la carica erotica, per lo più implicita, ma a volte anche no. Nel 1934 per il pubblico dei ragazzi c’erano solo il Corriere dei Piccoli e al massimoLucio l’avanguardistadi Jumbo, è singolare che Nerbini pubblichi i fumetti del Kfs con tanta tranquillità. Non c’è infatti ombra di autocensura, in questi primi numeri. Anche la serieRadio Patrol, che nel 1935 proporrà alcune sequenze addirittura più “spinte” di quelle di Hammett e Raymond, si chiama con il suo nome originale in inglese: sarà ribattezzataRadio Pattuglia della poliziasolo in seguito. Mario Nerbini, ex squadrista, ben ammanicato nel partito fascista, probabilmente si crede invincibile e onnipotente, e del resto il suo fiuto editoriale è innegabile, così come il suo efficacissimo gusto popolaresco. Il successo va oltre ogni più rosea aspettativa e da Firenze parte una reazione a catena che costringerà a profondi mutamenti tutta l’editoria italiana, non solo per ragazzi. Nessuno, fino al 1938 inoltrato, toccherà in effetti Nerbini, con interventi di censura, tanto meno preventiva. Meno chiare, per carenza di vere ricerche storiche sull’argomento, sono le reazioni che L’Avventuroso provoca, in questo primo anno, tra le alte sfere del partito e nei circoli “che contano”, allineati o meno con il regime. Nei primi anni del fascismo il controllo della stampa italiana avveniva attraverso l’Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio, un organismo che Mussolini, nel 1923, aveva accentrato presso di sé in considerazione della sua importanza ai fini politici.Tra il 1923 e il 1928 il fascismo, con una serie di provvedimenti legislativi, soppresse la libertà di stampa in Italia.Successivamente, nel 1934, un decreto legge trasformò l’Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio in un Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda che, articolato su tre Direzioni Generali, assunse le competenze riguardanti: Stampa italiana; Stampa estera; Propaganda.Con R.D.L. 24.6.1935 il Sottosegretariato fu elevato a Ministero per la Stampa e la Propaganda.Nel 1937, infine, la denominazione di Ministero per la Stampa fu modificata in quella di Ministero della Cultura Popolare: era nato così quello che venne subito definito Minculpop.(Giancarlo Ottaviani,“Le veline di Mussolini“) Dino Alfieri, dal 1935, sarà sottosegretario allaStampa e Propaganda, supplendo al ministroGaleazzo Cianoimpegnato nella guerra in Etiopia. Diventerà il primoMinistro del Cultura Popolarenel 1937. Si racconta (ricerche di Ferraro, Vené e altri) che Alfieri abbia portato aMussolinii primi numeri deL’Avventuroso, segnalandogli la “pericolosità” del periodico, ma che ilducenon abbia preso in considerazione seriamente la cosa. D’altra parte, senza però fornire adeguata documentazione, Ezio Ferraro dice, parlando diLotario Vecchie dellaSaev: A parte ogni considerazione sul materiale della KFS, il lettore è pregato di leggere più avanti il capitolo riguardante l’attività di Vecchi in Francia, si tenga presente che la SAEV, boicottata già dal fascismo nelle sue pubblicazioni, non poteva certo avventurarsi nel campo minato dei racconti pieni di violenza tipo X-9, La Radio Pattuglia e Gordon.Se per Robinson si dovette ricorrere al trucco di Varese, figurarsi cosa sarebbe successo con un periodico simile a l’Avventuroso.Il problema si presentava diversamente per Nerbini. Nell’ambiente toscano era considerato un editore fascista di stretta osservanza. Non aveva lesinato a mettersi in vista prima dell’avvento della dittatura solidarizzando con Mussolini e le sue squadre, di cui fece parte, e più tardi con il 420, un periodico umoristico.Ad un camerata della prima ora non si poteva negare un favore anche se fu concesso, bisogna dirlo, a denti stretti. C’era poi di mezzo la complicata faccenda della cessione della testata di Topolino; per cui non riesce difficile arguire che un’altra mano gli fu data per altre vie. Se si considera poi chei diritti venivano accreditati sul conto personale di Benito Mussolini[il grassetto è ns., ndr]– come già scrivemmo – si possono trarre le logiche conclusioni.(Ezio Ferraro, “Lotario Vecchi Editore”) Unsegnaleindiretto, ma significativo, che qualcosa si era comunque mosso, già dopo l’uscita dei primi numeri deL’Avventuroso, è costituito da alcuni interventi diautocensuradi Nerbini, a partire dai primi mesi del 1935. Si tratterà dell’eliminazione deicopyright(antiestetici o troppo “americani”?) di alcuni piccoli tagli e di molte mascherature, di cui cadranno vittime le “donnine” raymondiane. Ben fatti, gli interventi censori di Nerbini sfuggono ai lettori contemporanei e anche agli esegeti degli anni sessanta: saranno rivelati solo dalle prime riedizioni filologiche della saga raymondiana. Altri invece passeranno insospettati fino agli anni novanta e oltre, come quelli su Mandrake diLee FalkePhil Davis. Ma ne parleremo in un prossimo articolo. I due fumetti italiani pubblicati su L’avventuroso del 1934, uno diGiorgio Scudellarie l’altro dell’illustratoreCorrado Sarri, appaiono clamorosamente fuori posto e vengono ignorati dai lettori. Gli autori italiani che riusciranno a ritagliarsi un proprio spazio sulle pagine del giornalone nerbiniano, dopo il 1935, saranno quelli in grado di assimilare presto e bene lo stile americano, sia dal lato narrativo che grafico. Per il primo periodo soprattuttoGiove Toppie Ferdinando Vichi, in seguitoMario TempestieAurelio Galleppini, il creatore grafico diTex Willer. Il menabò de L’avventuroso offre per ultimoJim della Giungla(Jungle Jim), che è iltopperdella pagina dei supplementi domenicali dedicata a Flash Gordon. Dunque Alex Raymond è il disegnatore di ben quattro facciate (su otto) del settimanale! Ciò è alle radici dell’autentico mito incarnato in Italia dal disegnatore americano, che influenzerà e condizionerà pesantemente gran parte dei nostri autori fino agli anni sessanta e oltre. Non va dimenticato, infatti, che quasi tutti gli autori nati fra la metà e la fine degli anni venti, e dunque in piena attività tre decenni dopo, si formano sulle pagine deL’Avventuroso, per loro precisa ammissione: mi piace ricordare quiRomano Scarpa, Carlo Chendi, Luciano Bottaro.