LA LUNGHEZZA IDEALE DI UN FUMETTO

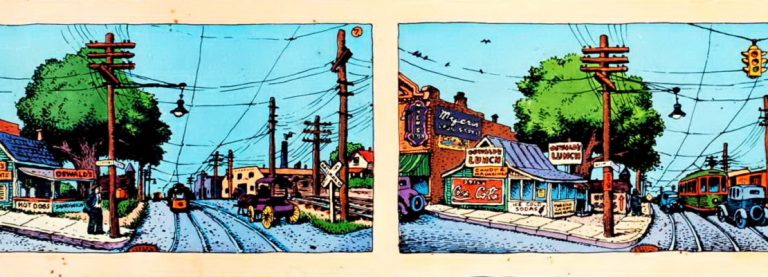

Esiste un numero di pagine ideale per una storia a fumetti? Quanto dovrebbe durare un racconto disegnato per soddisfare le aspettative del lettore? La lunghezza standard di un film si è attestata intorno ai 90 minuti di proiezione. Questa durata rappresenta un compromesso tra le esigenze narrative dell’autore e quelle del pubblico, che vuole essere sorpreso e coinvolto emotivamente. Il tempo medio di lettura di un fumetto è di circa mezzo minuto a pagina. Per intrattenere il lettore per lo stesso tempo di un film dovrebbe avere circa 180 pagine. Ma il numero di pagine di un fumetto è sempre stato determinato da esigenze editoriali. Il fumetto avventuroso nasce in America, come striscia (strip) di 3-4 vignette sulle ultime pagine dei quotidiani, tra gli anni venti e trenta del novecento. Le massime possibilità dei disegnatori di fumetti in questi anni sono rappresentate dalla pagina a colori dell’inserto domenicale.Lo spazio per raccontare una storia era davvero esiguo. La riuscita del fumetto era determinata solo dalle capacità creative degli autori. Con l’avvento delcomic book(gli albi a fumetti) negli anni trenta e quaranta, il fumetto trova per la prima volta un supporto autonomo interamente dedicato alle avventure disegnate.Gli autori hanno ora a disposizione dalle 8 alle 12 pagine per esprimere la loro capacità di intrattenere il lettore, che in genere è un giovane maschio in età puberale senza grosse pretese. Negli anni sessanta gli albi dei supereroi si attestano su storie di 22 pagine, che in qualche caso si estendendo su tre o quattro numeri.Negli ottanta il pubblico dei fumetti diventa adulto e alcuni autori comeAlan MooreeFrank Millerdanno vita a storie complesse che richiedono parecchi albi per essere raccontate: 12 albi da 28 pagine perWatchmen, 4 albi da 46 pagine perIl ritorno del Cavaliere Oscuro. Con l’arrivo dellegraphic novel(romanzi grafici) negli anni novanta, tutto cambia.Un romanzo grafico si compone generalmente di una storia a fumetti completa, che occupa tutta la lunghezza del libro. Le graphic novel sono generalmente più lunghe degli albi a fumetti. La dimensione della storia è in genere completamente determinata dalle esigenze espressive dell’autore e può variare considerevolmente, all’interno di un range che va dalle quarantotto alle cinquecento pagine. Alcune tra le graphic novel più riuscite, comePyongyangdiGuy DelisleePolinadiBastien Vives, si sviluppano su un totale di circa 180 pagine, che come abbiamo notato equivalgono a un tempo di lettura di novanta minuti. Vediamo come diversi maestri del fumetto hanno affrontato le problematiche legate al numero di pagine a disposizione, riuscendo ogni volta a proporci dei capolavori della letteratura disegnata. A un vero artista del fumetto una sola pagina può bastare per esprimere qualcosa di compiuto. È un compito difficile, quasi un numero di magia. Una magia che Frank King riusciva a rinnovare in ognuna della pagine domenicali della sua celebrataGasoline Alley. Nella tavola domenicale del 2 novembre 1930, Walt porta il nipote Skeezix a visitare un museo, dove ammirano il dipinto di un paesaggio realizzato in stile cubista ed espressionista.“Il modernismo è un po’ al di là per me”, dice Walt.“Non vorrei vivere nel posto dipinto nel quadro”.“Sì, ma mi piacerebbe andarci”, risponde Skeezik. “Andiamo, zio Walt”.Detto questo, l’adulto e il bambino entrano nel dipinto, dove incontrano un nativo con una faccia da scimmia che sembra presa da Les Demoiselles d’Avignon di Picasso. Una serie di riflessi acquatici di Feininger, un violino di Chagall, una strada a strisce di colore presa da Le Raccoglitrici di patate di De Vlaminck. La maggior parte dei fumettisti contemporanei di King avrebbe ridotto questa panoramica sull’arte moderna a una battuta beffarda. In King la scena è visivamente spiritosa, ben disegnata e fonte di un autentico momento di vicinanza tra l’adulto e il bambino. Due pagine rappresentano una dimensione fumettistica più complessa rispetto a una sola. Permettono all’autore di suddividere una storia in due momenti diversi, con una introduzione e un finale. Due pagine è la lunghezza della maggior parte delle storie diChiara di notte(Clara… de noche), la giovane e avvenente prostituta creata da Carlos Trillo con Eduardo Maicas e disegnata da Jordi Bernet, nei primi anni novanta nella rivista spagnola El Jueves.Pubblicata in Italia dal 1992 dal settimanale Skorpio. In questo episodio in sole due pagine gli autori riescono a entrare nel cuore della vita sessuale di uno dei tanti maschi, clienti più o meno paganti, che ruotano intorno al personaggio di Chiara. Nella prima pagina la sessualità dell’uomo è vissuta come un sogno appassionato ed eccitante che ha Chiara come protagonista. Nella seconda pagina il sogno cede il passo a una realtà molto meno seducente, rappresentata da una moglie dominatrice, squallida e inappagante. Se i due esempi precedenti fanno riferimento a fumetti realizzati con uno stile fortemente stilizzato, con tre pagine anche lo stile realistico può entrare in campo. Prendiamo per esempio l’esordio diBernie Wrightsonsul numero 179 di House of Mystery (1969), con la storiaThe man who murdered himself, ambientata in una classica dimora ottocentesca.Il padrone di casa Andrew Darwood sparisce nel nulla, lasciando la sua magnifica magione a un certo Anton Dickerson. Una notte lo spettro di Dickerson ritorna per raccontare che in verità Darwood e Dickerson sono la stessa persona. Egli decise di “uccidere” la sua vecchia identità e di acquisirne una nuova per sfuggire alla vendetta di chi aveva rubato i soldi per acquistare la casa. Ovviamente tre pagine sono poche per un racconto del mistero, che deve necessariamente essere ridotto ai minimi termini.Una prima pagina introduttiva, una pagina centrale dove il mistero prende forma con l’apparizione dello spettro e una pagina finale che spiega tutto. Quattro pagine possono sembrare ancora poche per sviluppare una storia.Se sei un genio comeRobert Crumb, però, puoi addirittura farci stare dentro centocinquanta anni di storia. A Short History of Americadi Robert Crumb (1979) è un piccolo miracolo di concisione e grazia, costituito da dodici vignette su quattro pagine di tre vignette orizzontali ciascuna (ma le ha poi combinate in diverse versioni).Ogni riga, ogni segno in questo fumetto conferisce non solo consistenza, ma informazioni narrative vitali. In un certo senso, questa piccola opera racchiude la forma d’arte stessa del fumetto: una vignetta diventa tre vignette che diventano una pagina, che diventa quattro pagine, che diventano una storia. Qui lo sfondo non è una componente della storia, si potrebbe dire che è tutta la storia. Il treno, le case, le macchine, tutto concorre a sottolineare lo scorrere del tempo.Una grande storia e una profonda riflessione sul progresso in sole quattro pagine. ConSpirit, il suo unico personaggio seriale, Will Eisner ha sperimentato tutto quello che si poteva, impartendo al mondo una lezione magistrale di arte fumettistica nel breve spazio delle sette pagine di ogni episodio. Qualcuno sostiene che quelle sette pagine furono un limite che costrinsero l’autore a non prendersi troppo sul serio, non riuscendo così a essere né carne né pesce. Spirit menava pugni in modo ridicolo e si infilava in situazioni assurde con la massima serietà.Alcune di quelle storie riuscirono lo stesso a generare un’intensa emozione nello spazio di sole sette pagine, rimanendo impresse nella memoria del lettore. È il caso diThe killer, dell’8 dicembre 1946.Una storia dove Spirit non è presente come “eroe avventuroso”, ma svolge un ruolo da osservatore esterno lasciando le luci della ribalta a un personaggio marginale, prefigurando in qualche modo la struttura delle graphic novel che lo renderanno famoso. È la vicenda di un uomo che dopo una vita di angherie decide di uccidere la moglie che lo opprimeva, trasformandosi da persona mite e rispettosa in killer. Le storie a fumetti di 8 pagine erano una consuetudine ai tempi d’oro degli albi della Ec Comics, durante i primi anni cinquanta. Gli albi pubblicavano quattro episodi per albo. Erano storie caratterizzate da una svolta drammatica nel finale, la cui scrittura si appoggiava spesso su cliché e luoghi comuni. Ma persino queste brevi storie standardizzate, nelle mani di sceneggiatori come Al Feldstein, potevano diventare capolavori.È il caso diMaster race, pubblicata sul n. 1 di Impact nel 1955. Quando, nella primavera del 1954,Bernie Krigsteinricevette da Feldstein la sceneggiatura e i layout della storia la considerò«la cosa più esplosiva che avessi mai letto da quando lavoro nei fumetti». Il disegnatore fu scosso dal soggetto e voleva rendergli giustizia nel migliore dei modi. Si batté per avere a disposizione almeno 12 pagine, ma ebbe le solite otto.Con quelle otto creò la prima grande rappresentazione dell’Olocausto nella storia della narrativa grafica.Spesso chiamato ilQuarto poteredei fumetti,Master Raceè uno sguardo potente agli effetti delle atrocità dei campi di concentramento nazisti sui sopravvissuti.