QUANDO LA CENSURA PROVOCA IL BLACK OUT

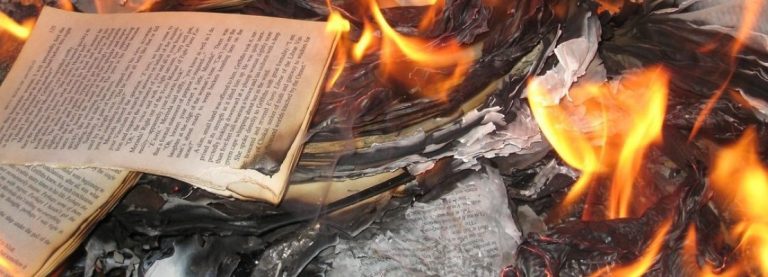

“Nessun bisogno vi è de libri” perché “meglioche mille libri (…) fossero proibiti senza demerito,che permesso uno meritevole di proibizione”.Ludovico Beccadelli, segretario del Concilio di Trento dal 1545 La censura ha una lunga storia che ancora oggi continua. Se non avesse tristi e negativi esiti, sarebbero addirittura umoristiche le modalità spesso grossolane con cui viene applicata o le verità lapalissiane che si adopera a nascondere con ogni mezzo. O ancora, i travestimenti che s’inventa per apparire il contrario di quello che è: progressista e disinteressata, umanitaria ed etica, veritiera e benefica. L’argomento è vecchio e alquanto noioso, ma può avere esiti sorprendenti quando la lista dei censurati diventa pubblica grazie a risvolti storici posteriori o all’attività clandestina di chi si è adoperato per preservare la conoscenza nel tempo. Noioso, dicevo, ma ricordiamoci che ogni nome porta con sé una vita dedicata alla conoscenza ed è, anche solo per questo motivo, degno di rispetto se non di interesse personale. La locandina del film di François Truffaut tratto dal romanzo di Ray Bradbury: Farenheit 451 (1966) Per fare un’analisi rapida dell’argomento, ma spero esaustiva, ho scelto di dare un’occhiata agli antefatti che portarono all’immane sequenza diIndici dei libri proibiti,Indiceslibrorum prohibitorum,che si sono susseguiti per quattro secoli a opera del potere religioso, nonché agli Indici stessi. Non perché la peggiore censura sia provenuta da lì, ma semplicemente perché è un periodo storico e geografico abbastanza vicino, ma allo stesso tempo abbastanza lontano affinché nessuno possa sentirsi in causa oggi. Il che permette di trattare la censura cattolica come unametafora della censurain generale (religiosa o laica, quando non addirittura accomunate dal medesimo intento seppure per obiettivi diversi) e dei movimenti con cui si esplica. Metafora applicabile a tutti i tempi, anche quelli odierni. Tralascio esempi antichi come il processo al filosofo Anassagora nell’Atene di Pericle, accusato di empietà per aver distrutto la superstizione religiosa fondata sul mito. Fu accusato di ateismo. O un altro filosofo, Protagora, che per lo stesso motivo fu perseguitato a causa del suoSaggio sugli dei.O il filosofo Zenone di Elea, che mise in pericolo la tirannide di Nearco.O il celebre Socrate, che instillò il dubbio nelle menti dei giovani ateniesi e che, come tutti sanno, bevve la cicuta pur di non derogare al proprio pensiero.Platone fu più “fortunato”, essendo venduto come schiavo perché aveva denunciato la tirannia siracusana di Dionigi il Vecchio.LeMassime capitalidi Epicuro furono messe al rogo, e bruciati anche molti testi della scuola pitagorica. Ipazia (Hypatia) dipinta dal pittore tedesco Alfred Seifert (1901) Tralascio anche Ipazia, raccontata da Socrate Scolastico nella suaStoria Ecclesiastica: la celeberrima scienziata e filosofa greco-alessandrina di scuola neoplatonica della fine del IV secolo dopo Cristo. Faro di cultura a cui i sostenitori del libero pensiero accorrevano per essere istruiti, uccisa dai monaci della Nitria per ordine del vescovo Cirillo.Tornò prepotentemente in vita negli ultimi anni attraverso un film a lei dedicato,Agorà, una produzione spagnola diretta daAlejandro Amenábarin cui si può vedere Ipazia discutere con i propri studenti e mettere in dubbio il sistema geocentrico di Tolomeo, per propugnare quello eliocentrico teorizzato per la prima volta da Aristarcodi Samo. La sua morte violenta è il simbolo della fine di una grande epoca di cultura illuminatache avrebbe potuto dare sviluppi molto interessanti,einvece è stato il punto inizialedi un oscurantismo scientifico e culturale che durerà per lunghissimi secoli. Ne seppe qualcosa Galileo Galilei quando propugnò la tesi eliocentrica,per cui fu condannato dal Sant’Uffizio nel 1633. Secoli diimpasse culturale e scientificain cui vale sottolineare che,con l’introduzione dell’Indexlibrorum prohibitorum, anche le opere espurgate e ridotte a brandelli di sapere, per cui occorreva un permesso speciale di lettura, verranno interdette alle donne. Ancora non siamo nel vivo dell’argomento,ma occorre sottolineare che anche il mondo romano non fu alieno a roghi di libri (lo storico Tito Labieno e il retore repubblicano Cassio Severo, il primo suicida, il secondo esiliato sotto l’impero di Augusto, sono solo esempi di censura, a cui potremmo aggiungere quelli avvenuti sotto Tiberio e molti altri ancora). Le parole di Tacito,anche lui finito nelle mire censorie, sono ancora attuali:“Tanto più conviene ridere della stoltezza di coloro che con lo strapotere presente credono di poter soffocare anche il ricordo della generazione che verrà: perché, al contrario, il genio perseguitato cresce in prestigio e nient’altro hanno ottenuto i re stranieri o quelli che hanno usato la stessa crudeltà se non disonore per sé e gloria per le vittime”. Il frontespizio di una edizione secentesca delle opere di Publio Cornelio Tacito, Venezia per il Pezzana 1677 Per cui, quando il potere religioso cristiano di lì a poco emergerà, avrà già disponibile una tradizione di censura che non esiterà a far propria.Mondo cristiano diviso da lotte intestine, liti metafisiche e apostoliche, scismi e accuse che all’inizio del IV secolo troverà nell’imperatoreCostantinocolui che installerà stabilmente al potere le gerarchie della nuova religione emergente, quella cristiana. Al di là delle discusse convinzioni interiori dell’imperatore convertito, senz’altro l’uomo di Stato doveva aver visto le grandi potenzialità di un sistema religioso monoteista, quindi assoluto, che si innestava magnificamente nella crisi del politeismo pagano (quindi attenzione ai periodi dicrisi, in cui è consigliabile tenere alte le soglie di attenzione e discriminazione).Era dunque nell’interesse di Costantino fare in modo che lapax deorumsi trasformasse in unapax dei, per mantenere un potere laico indiscusso e coeso cementificando l’unità politico-culturale dell’impero. Da qui il suo appoggio incondizionato alla nuova religione e i suoi numerosi interventi per contrastare scismi e dissidi. Da questo momento il doppio potere, imperiale e religioso accomunati da un unico intento, comincerà a fare il bello e il cattivo tempo, mettendo in pericolo chiunque si opponga ai suoi decreti e alle versioni decise come ufficiali, o anche solo mostri di non avallarli. Moneta di Costantino, con la rappresentazione del monogramma di Cristo sopra il labaro imperiale (327 circa) Dunque, già prima di arrivare all’emanazione dell’Indexlibrorum prohibitorumsi susseguono casi di censura di libri. Perché il libroè sempre stato lo spauracchio di ogni potere, dal momento che informa, mette nelle condizioni di fare collegamenti, fa pensare e riflettere, libera dall’ignoranza. Tutte cose che non sono utili, anzi, risultano controproducenti per ogni regime autoritario che voglia affermarsi come tale. Si rende necessario, quindi, stilare una lista dei cosiddettilibri proibitie permettere la lettura solo di quello che è in linea con la visione del potere di turno. Tra i più importanti avvenimenti che coinvolserocasi di censura antecedenti al primoIndexci sono il primo concilio ecumenico di Nicea nel 325, dove si proibì la diffusione delle opere del teologoArioe dei suoi seguaci, condannati come eretici. I testi diAriofurono bruciati. Ha inizio così una tradizione di fuoco che sarebbe continuata nei secoli successivi. Per inciso,a chi volesse approfondire, la vicenda di Ario ebbedivertentie successivi risvolti tra cui la sua riabilitazione. Al Concilio di Cipro del 401 è la volta diOrigene, uno tra i più grandi teologi cristiani dei primi secolieconsideratoun padre della chiesa cattolica,lui stesso vittima delle persecuzioni cristiane a opera di Decioe dei suoi fratelli.Ancora in corso è una discussione specialistica in merito ai perché e che cosa fu censurato durante il concilio. Alla lista di libri apocrifi di papa Innocenzo I nel 405, segue da parte di papa Leone Magno un rogo di librimanichei,testimonianza di una religione dualista che accomuna aspetti giudaico-cristiani e gnostici, cioè misterici,e non solo.Religione di origine persiana poco fortunata e sistematicamente perseguitata sia dal potere religioso che laico. Dell’occasione ne approfittano anche gli imperatori Teodosio II e Valentiniano III, che aggiungono al rogo gli scritti diPorfirio, teologo e filosofo greco neoplatonicoche ebbe lo sfortunato destino di scrivere il trattato intitolatoContro i cristiani, in cui pone sotto accusa il battesimo, confutandone il potere di lavare tutte le colpe perché, se fosse così,“chi non vorrebbe commettere ogni sorta di nefandezza, sapendo che otterrà attraverso il battesimo il perdono dei suoi crimini?”. All’epoca c’era l’usanza di farsi battezzare sul letto di morte (come fece lo stesso Costantino) per liberarsi da tutti i peccati commessi in vita. Se quindi oggi possiamo leggerne solo alcuni frammenti (fortunosamente sopravvissuti) è grazie allapiaopera dei due imperatori. Diffusione del manicheismo a partire dall’insegnamento del religioso persiano Mani Laprimaveraprotolista di libri proibitila dobbiamo apapa Gelasio I nel 494, il quale, con ilDecreto Gelasianum,sferrò una guerra accesa ailibri pagani, in particolare a quelli dei manicheiche, numerosi a Roma, per sfuggire alla persecuzione si fingevano cattolici. Gelasio I promulgò la regola che l’eucarestia fosse somministrata sia nella forma di pane sia di vino, sapendo bene che un manicheo non avrebbe mai bevuto del vino, ritenendolo peccaminoso.E quindi obbligandolo a scoprire, in tale frangente, la sua naturaeretica. Fu anche il papa che introdusse la consuetudine di sovrapporre ricorrenze festive cattoliche alle antiche feste precristiane, perché si perdesse il ricordo di queste ultimecancellando così la cultura preesistente.Per esempio, all’antica festa pagana dell’amore festeggiata il 14 febbraio introdusse il culto di san Valentino.O ancora,al posto dei Lupercali, l’antica festa romana in onore al dio Fauno, protettore del bestiame caprino e ovino, introdusse la Candelora, una festa che si tiene il 2 febbraio per celebrare la presentazione al tempio di Gesù. Il Secondo Concilio di Nicea, nel 787, richiesto da papa Adriano I per condannare l’iconoclastia (l’avversione per il culto delle immagini e la loro distruzione),sferrò un’ulteriore offensiva decretandochei fedeli in possesso di libri proibiti procedessero all’immediata consegna dei testi al vescovo della propria diocesi.Comincia, quindi, un primo diretto attacco non solo verso gli autori dei libri incriminati, ma anche verso coloro che li possiedono. Nei Concili di Tolosa (1229) e di Tarragona (1234), alla lista dei libri proibiti in precedenza si aggiungonola proibizione dellaBibbiaper coloro che non appartengono alla Chiesa e la messaalrogo ditutte le Bibbie scritte in volgare,con l’evidente intento di impedirne una lettura che non sia quella predicata dal pulpito. Prima ancora, andranno al rogo le opere del patriarca bizantinoFozio di Costantinopoli;le opere del filosofo e teologoPietro Abelardo,condannato in più occasioni come eretico; le opere diArnaldo da Bresciache, per il propugnato rifiuto del potere temporale del papa e della Chiesa, fu impiccato e poi anche arso, con successiva dispersione delle ceneri nel Tevere perché nessuno potesse recuperarne i resti mortali, mortodi morte violentatre volte a esplicito e pubblico chiarimento. Dal 1239, in più occasioni e in luoghi diversi fino al 1319, andranno al rogo copie delTalmud,uno dei testi sacri dell’ebraismo. Di eresia patarina fu accusato nel 1327Ceccod’Ascoli, poeta medico astronomo e altro ancora,nel cui rogo allestitonon finirono solo i suoi libri ma anche lui stesso. La Pataria, un movimento nato all’interno della Chiesa milanese, denunciava la simonia, il matrimonio dei preti,la ricchezza e la corruzione delle cariche ecclesiastiche. Giulio Cantalamessa: Cecco d’Ascoli, durante una lezione tenuta all’Università di Firenze (Museo di Ascoli Piceno). Il dipinto venne commissionato nel 1872 dal Consiglio Comunale di Ascoli e la sua esecuzione durò 4 anni. L’intento storico e realistico che il pittore voleva imprimere all’opera lo portò a stabilirsi a Firenze per un certo periodo, per studiare a fondo i luoghi dove Cecco era vissuto. Se fino a questo momento gli strali della censura andavano a colpire tutto quello che era in odore di eresia rispetto alla versione ufficiale propugnata dalla Chiesa romana, ci fu un episodio anticipatore che preannunciò la volontà di assalire non solo in ambito religioso o teologico, ma anche tra le più diverse discipline.Successedurante il papato di Giovanni XXII, l’epoca della cosiddetta cattività avignonese, periodo durante il quale la sede pontificia era stata trasferita ad Avignone e le provincie dello Stato Pontificio erano cadute nell’anarchia e divise dalle lotte intestine delle principali famiglie nobiliari romane. Il cardinale Bertrando del Poggetto, nipote del papa, ordinò la messa al rogo delDe MonarchiadiDante Alighieri, cosa che non però ebbe seguito.Ma nel 1355 verrà proibita ai giovani la lettura delleopere in volgare di Dante. Col Concilio di Costanza, nel 1415, finiscono al rogoJan Hus, teologo e riformatore religioso boemo,e i suoi libri. Le sueidee daranno vita al movimento degli hussiti che finirà per aderire in parte alla Riforma protestante. Nella seconda metà del Quattrocento, grazie al frate Bernardino da Feltre,tra invettive agli ebrei e a Boccaccio bruciano gliEpigrammidell’antico poeta latinoMarziale,probabilmente colpevole di simpatizzare per Epicuro e di saper descrivere con maestria e pungente vena comico-satirica i vizi e i difetti umani,di cui non difettava la società contemporanea a Bernardino.D’altronde si diceclassicoquando le parole valgono sempre, di epoca in epoca,e gliEpigrammidi Marziale hanno tenuto nel tempo.Lacensura lo dimostra. Tu ti rammarichi, Cornelio, che i versi ch’io compongosian poco austeri e che il maestro non possatramandarli nella scuola: ma questi libretti,come i mariti per le loro spose,non posson appagare (il lettore) senza (considerar) l’uccello.Cosa (sarebbe) se tu mi proponessi di scrivere una canzone nuzialeusando parole non ammesse nelle occasioni nuziali?Chi permetterebbe i vestiti alle feste di Flora,ed alle meretrici la pudicizia d’una veste?La parola usata in queste poesie è giocosa,e (i mie’ carmi) non potrebber piacere, se non fosser pruriginosi.Per cui, ti chiedo, abbandona la severità,abbi riguardo per le lussurie e le facezie,e non castrare i miei libretti mentre spiccano il volo.Nulla è più ignominioso d’un Priapo senza palle. Marziale,Epigrammi(Carmen 35)