MEGLIO LA BONIFICA DELLA GUERRA

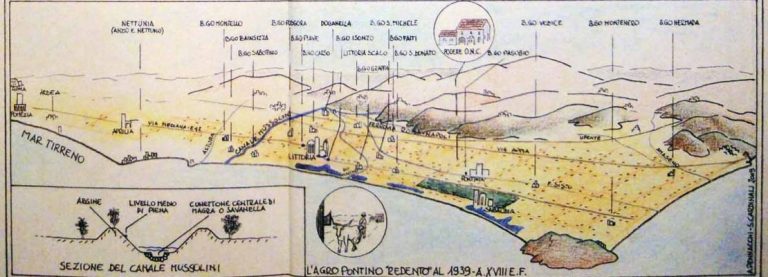

La bonifica dell’agro pontino è stata un’impresa tentata e in parte realizzata da tutti coloro che hanno governato il Lazio. Ogni progresso era seguito da periodi di abbandono e di regresso con l’impaludamento di tutta la zona. Quando Benito Mussolini arrivò al potere erano già stati fatti studi approfonditi su come si presentava al momento l’agro e sulle possibili soluzioni. L’agro era un territorio paludoso a Sud di Roma. L’agro pontino si trova nella zona settentrionale della provincia di Latina Buttero e toro La pianura pontina è una depressione che si estende parallelamente alla costa. Agro pontino, la duna di costa Per l’azione del mare si è formata una duna di sabbia parallela alla costa. All’interno della duna il terreno è più basso di quello in riva al mare. Laghi costieri nel parco naturale del Circeo Le acque piovane e quelle dei fiumi non riescono a defluire e si raccolgono formando laghi costieri. Horst e graben, cioè pilastri e fosse Si formano avvallamenti e parti più elevate intervallate da fratture. Pertanto i fiumi sono costretti a seguire un percorso parallelo al mare, causando l’impaludamento dei territori attraversati. Con il trascorrere del tempo e l’azione dei fiumi, i laghi si riempiono di sabbia e detriti. Il calore del sole fa evaporare l’acqua che in breve tempo si abbassa. In questo modo si forma la palude. Un airone nel parco nazionale del Circeo, ultimi resti della palude pontina Gli ultimi resti della palude dell’agro pontino si possono trovare nel parco nazionale del Circeo. La sua fondazione risale al 1934, cioè agli anni della bonifica. Nel 1997 è stato dichiarato dall’Unesco riserva della biosfera. Intorno agli anni settanta alcuni stati, tra cui l’Italia, si sono riuniti a Ramsar in Iran per firmare una convenzione per la conservazione delle zone umide. Le zone umide comprendono gli acquitrini, le paludi, le coste marine con acque profonde meno di sei metri. Lo scopo dichiarato è quello della difesa e della conservazione del paesaggio necessario al passo degli uccelli migratori. Gli uccelli migratori sostano per riposarsi e rifocillarsi nei parchi naturali. Sermoneta, giardini di Ninfa Attualmente le ragioni che spingono i paesi della convenzione alla salvaguardia dei terreni umidi sono aumentate a causa del cambiamento climatico. Gli scienziati ipotizzano che la trasformazione massiccia del territorio e dell’ecosistema possa causare la fine della vita dell’uomo sul pianeta. Per questo motivo, negli ultimi anni si è molto più critici sui massicci interventi volti ad alterare il paesaggio naturale. Le bonifiche dei terreni umidi sono osteggiate. Butteri a cavallo I butteri erano i cow boy italiani: governavano a cavallo mandrie di bufale o di mucche maremmane. Duilio Cambellotti: La redenzione dell’agro pontino. Latina, Palazzo del governo La popolazione che viveva stabilmente nell’agro era scarsa. Cascina dove la piccola Maria Goretti morì Vi erano delle famiglie marchigiane che si erano trasferite nell’agro sperando di sfuggire alla fame. Quella sopra è la cascina di Nettuno in cui morì la dodicenne Maria Goretti in seguito al tentativo di stupro di un vicino di casa. L’uomo disse che una delle ragioni del suo operato era che desiderava andare in prigione perché le sue condizioni di vita erano intollerabili. La stessa bambina appariva denutrita e affetta dalla malaria a uno stadio avanzato. Le lestre e i lestraioli Alcune famiglie di origine abruzzese o dei paesi laziali al confine con l’Abruzzo si fermavano nell’agro dall’autunno a giugno. Vivevano nelle lestre e si chiamavano lestraioli. Le lestre erano capanne di cannucce e di erbe palustri con il tetto a forma di cono o di tronco di cono. Una transumanza nelle campagne laziali I lestraioli allevavano le greggi che portavano al pascolo. Allevavano anche i maiali. Raccoglievano la legna e facevano il carbone. Durante l’estate ritornavano ai loro paesi di origine perché il clima nell’agro diventava invivibile. La transumanza è lo spostamento delle greggi dalla montagna ai luoghi di pascolo invernali e viceversa. Nell’agro c’era anche un altro tipo di costruzione: una palafitta rialzata di circa un metro dal terreno. Infatti il flagello più terribile della palude erano le zanzare anofeli che diffondevano la malaria. Le zanzare si riproducono nei terreni paludosi. Stazionando a un metro da terra con le palafitte i lestraioli cercavano di evitare il loro morso. Il professore e igienista marchigiano Angelo Celli aveva studiato con altri scienziati la zanzara anofele. La zanzara non provoca la malaria ma, se punge chi è malato di malaria, la trasmette a chi verrà punto dopo. La cura della malaria è il chinino. Celli, eletto senatore, fece votare una legge per la distribuzione gratuita del chinino ai bisognosi. Anna Fraentzel Celli Celli si prodigò insieme alla moglie, la berlinese Anna Fraentzel, nella lotta alla malaria. Non bastava distribuire il chinino, bisognava mettere in atto tutta una serie di misure igieniche per evitare che le zanzare si moltiplicassero. Il più grosso ostacolo alla diffusione del chinino e quindi alla campagna antimalarica erano l’ignoranza e la diffidenza dei contadini, che non rispettavano le prescrizioni. Anna Fraentzel aprì anche una scuola ai contadini per combattere l’analfabetismo. Tutte queste esperienze tornarono utili quando iniziò la bonifica con Benito Mussolini, su progetto dei precedenti governi. La gestione della lotta antimalarica fu affidata alla Croce rossa italiana di cui era presidente Gelasio Caetani. Collaborò anche la Rockefeller Foundation statunitense, che fornì le risorse per finanziare i gruppi di studio e i centri antimalarici. Irrorazione con sali di arsenico e oli minerali per eliminare le larve che si sviluppano nell’acqua stagnante Le irrorazioni delle pozze d’acqua in cui si annidavano le larve delle zanzare si facevano usando sali di arsenico e oli minerali. Primo dopoguerra, una squadra di disinfestatori con il Ddt L’esercito tedesco, mentre si ritirava alla fine della Seconda guerra mondiale, allagò di nuovo le paludi pontine: invertì le pompe idrovore succhiando acqua salata dal mare e buttandola sui terreni. La malaria riprese ad imperversare. Allora le truppe alleate distribuirono il Ddt anche con voli aerei. Il Ddt era un potentissimo insetticida. La malaria scomparve in pochi anni, però il Ddt, essendo tossico, venne in seguito vietato. Attualmente l’Italia è stata dichiarata una nazione libera dalla malaria. Nell’anno 1970 c’è stato l’ultimo caso in Sicilia. Arrigo Serpieri, il padre della bonifica integrale Arrigo Serpieri era un politico esperto di economia agraria. Nato negli anni settanta dell’ottocento si convinse che qualsiasi intervento di bonifica dell’agro pontino sarebbe fallito se non fosse stato integrale. Arrigo Serpieri, la bonifica integrale, 1929 Dobbiamo a lui il concetto dibonifica integrale. Alla fine del 1923 venne promulgato il testo unico “Sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.Per questalegge si era molto prodigato. Serpieri, sottosegretario del ministero dell’Agricoltura nei governi Mussolini, regolamentava gli interventi idraulici e la regolazione delle acque da attuarsi per bonificare le zone paludose. Agì per spingere lo stato a finanziare il credito agrario ai contadini anche a fondo perduto, cioè senza l’obbligo di restituzione del denaro. Nel 1924 minacciò i latifondisti di esproprio se non avessero trasformato le loro fattorie in aziende moderne e competitive. L’Italia aveva un forte debito nei confronti delle nazioni che producevano grano perché non era autosufficiente, era una nazione povera con una agricoltura molto arretrata. Molta parte del territorio nazionale era in mano a latifondisti assenteisti. Ancora Serpieri nel 1933 varò il testo unico sulla bonifica integrale, dove fissò le linee guida da estendere, dopo l’esperienza pontina, a qualsiasi altra bonifica. Natale Prampolini, l’ingegnere della bonifica dell’agro pontino Il senatore Natale Prampolini era un ingegnere nato in una frazione di Reggio Emilia. Si era laureato in ingegneria civile al Politecnico di Torino nel 1900. Realizzò con i coloni l’opera di bonifica. Figlio di una famiglia dell’alta borghesia emiliana, fondò con il fratello un’industria di fertilizzanti per l’agricoltura. Come presidente del Consorzio della bonifica parmigiana Moglia, realizzò la bonifica agraria del territorio reggiano modenese. Si fece una solida esperienza presiedendo svariati consorzi di bonifica. Gelasio Caetani, il latifondista proprietario della maggior parte delle terre dell’agro pontino, lo consigliò a Mussolini. Anche Serpieri ne era entusiasta. Così nel 1928 Prampolini diventò commissario governativo dei Consorzi di bonifica dell’agro pontino. Occupò la carica fino alla Seconda guerra mondiale. Trattori per la bonifica dell’agro pontino