LE COLONIE MARINE D’EPOCA FASCISTA IN ROMAGNA

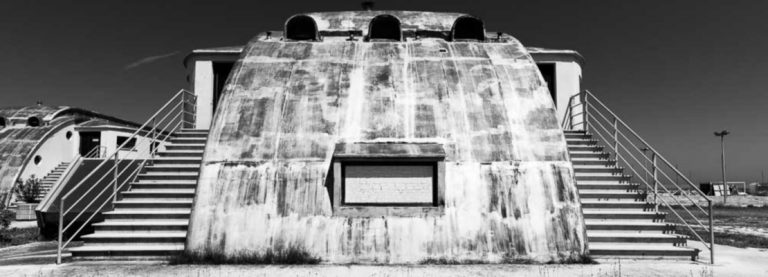

Relitti di un passato scomodo che sembra chiedere soltanto di essere dimenticato, si ergono lungo tutta la riviera romagnola, oggi miseri scheletri abbandonati alla rovina e tuttavia ancora sorprendentemente carichi dell’orgoglio del tempo che fu, sono lecolonie marinedel periodo fascista. Significativi esempi di unaarchitettura razionalistae modernista che ha saputo farsi rappresentazione estetica di un’idea di futuro annidato tra le pieghe di un welfare oggi sovente sottovalutato. Per migliaia di anni le località di mare furono frequentate perlopiù da pescatori. La gente comune cominciò ad arrivare subito dopo l’invenzione della talassoterapia da parte del medico inglese Richard Russel, attorno alla meta del 1700. Questi sosteneva, senza nessuna base scientifica, l’effetto terapeutico del clima marino, dell’acqua, dell’aria e della sabbia nella cura di svariate malattie, su tutte la tubercolosi. E siccome era dotato anche di notevoli doti imprenditoriali si fece socio del Duca di Cumberland, che mise i soldi, nella costruzione, sulla spiaggia di Brighton, del primo stabilimento curativo balneare della storia: il Royal Albion Hotel. L’idea ebbe successo, prese piede e presto diventò una moda, nacquero cosi i primi centri curativi marini, dapprima sulle acque fredde del Nordeuropa, in Inghilterra, Belgio e Francia, e successivamente anche nell’Europa mediterranea, qui in Italia.Nel 1828 a Viareggio, grazie agli interventi di un medico lucchese che aveva entrature presso politici, sindaci e banchieri, vengono fondati due stabilimenti balneari per la pratica della talassoterapia: il bagno Nereo per gli uomini e il bagno Dori per le signore, in ossequio alla morale del tempo che proibiva il bagno promiscuo. Di li a poco, la moda si diffuse e nel 1843 anche Rimini ebbe i suoi bagni su iniziativa dei fratelli Alessandro e Ruggero Baldini e del dottor Claudio Tintori. Il progetto fu finanziato con 2000 scudi presi in prestito dalla Cassa di Risparmio di Ravenna. L’impianto divenne presto popolare, dando inizio a un’industria che diventerà la fonte principale della prosperità dell’intera riviera romagnola. Nel 1870 venne costruito a Rimini, dal dottor Carlo Matteucci, un Ospizio Marino per la cura dei bambini affetti da adenite tubercolare, sulla scorta delle indicazioni del medico fiorentino Giuseppe Barellai che per primo aveva posto l’attenzione sulla possibilità di estendere i benefici della talassoterapia anche ai più piccoli. L’iniziativa ottenne un certo successo e il numero degli ospizi marini crebbe negli anni, fino ad arrivare nel 1913 a 42 sulla sola costa adriatica.Gli ospizi avevano finalità essenzialmente curative, ed erano rivolti a bambini bisognosi e malati che non avevano accesso alle terapie. Gli organizzatori erano religiosi o filantropi laici appartenenti alle classi agiate: medici, avvocati, architetti, artisti, aristocratici. Con il progredire delle conoscenze sulla tubercolosi si arrivò a distinguere tra i sanatori, strutture a funzione terapeutica, dove venivano curate solo le forme effettivamente di origine tubercolare e le colonie, strutture a funzione ludico-ricreativa, dove venivano ospitati i bambini malnutriti, rachitici o semplicemente gracili, appartenenti alle classi meno abbienti. Nel primo lustro del ventennio fascista il regime individuò subito nella colonia marina una struttura ideale ove svolgere attività di propaganda verso la popolazione giovanile, così da irregimentarla già durante gli anni cruciali della formazione.Si diede quindi un grande impulso alla costruzione di nuove colonie che con il crescere del numero andavano man mano a perdere la loro funzione sanitaria e a sviluppare quella educativa e di proselitismo. Il soggiorno in colonia era organizzato secondo rituali prestabiliti all’interno di spazi che rispondevano all’obiettivo di controllare i singoli individui. Una sequenza preordinata di frazioni temporali suddivideva la giornata, dall’alzabandiera mattutina all’ammainabandiera serale, in una costante compressione della dimensione individuale che si accompagnava all’esaltazione dei momenti di vita collettiva.Se nel 1927 i bambini ospitati erano 54mila dopo undici anni il numero arrivò a quota 772 mila in 4.357 colonie sparse su tutta la nazione, ma concentrate soprattutto sul litorale romagnolo. Questo dato non deve sorprendere, lo stesso Mussolini trascorreva le vacanze a Villa Margherita sul lungomare di Riccione pubblicizzando indirettamente l’intera riviera. Ricordiamo alcune delle colonie più note in una breve carrellata. La Colonia Novarese fu costruita su progetto dell’ingegnere Giuseppe Peverelli tra il 1933 e il 1934, in un’area vicino alla foce del fiume Marano, in un territorio al confine tra il comune di Rimini e quello di Riccione, su committenza della Federazione Fascista di Novara.Può essere considerata un vero e proprio gioiello dell’architettura moderna per il suo aspetto che ricorda quello di un transatlantico a cinque piani, con una torre littoria di circa 30 metri su cui erano posti tre fari nelle tonalità verde, bianco e rosso, ben visibili a distanza. La colonia, dedicata alla memoria dei diciotto caduti fascisti novaresi, era ricoperta da numerosi elementi decorativi di regime e iscrizioni, che furono eliminati nel dopoguerra. Negli anni la colonia è stata sottoposta a un progressivo degrado, che ha reso la sua immagine simile a quella di una nave arenata. Oggi è presente un cantiere abbandonato sull’area, che prevedeva lavori di manutenzione straordinaria e interventi di consolidamento strutturale, in vista di una riqualificazione a centro termale. Progettata nel 1938 dall’ufficio tecnico della Montecatini, “Società generale per l’industria mineraria ed agricola”, in collaborazione con l’architetto Eugenio Faludi,la colonia Montecatini di Cervia venne inaugurata il 24 agosto del 1939.Lo stabile poteva ospitare fino a 1500 bambini e circa 300 persone di servizio. L’architetto Faludi non mancò di inserire nel progetto elementi che potessero, come di consuetudine per il periodo, dimostrare la grandezza e la potenza del regime. All’entrata venne eretto un gigantesco arco simile a quello progettato dall’architetto Adalberto Libera per l’Esposizione universale di Roma. Altro elemento importante fu la maestosa torre alta 55 metri, costruita soprattutto per motivi estetici; costituiva un percorso che i giovani balilla salivano di corsa sino in cima.Dopo la guerra venne ceduta ai Monopoli di stato per ospitare soprattutto figli di lavoratori addetti alla manifattura del tabacco. Attualmente la colonia si trova in stato di abbandono priva ormai dell’alta torre di collegamento verticale, distrutta dai tedeschi durante la guerra. La Colonia Lino Redaelli fu costruita nel 1938 a Cesenatico su progetto degli architetti Cesare Fratino ed Enrico Agostino Griffini. Nel corpo più corto erano collocati a piano terra la stireria, il guardaroba, i servizi igienici e l’abitazione del custode. Al piano primo l’appartamentino per la direttrice, le camere per il personale maschile e femminile, il gabinetto medico e l’infermeria. Nell’ala più lunga erano disposti al centro del pianoterra l’atrio d’ingresso e la portineria, a sud la direzione e la sala da gioco, a nord il refettorio, la cucina e i servizi annessi. Al piano superiore c’erano una camerata maschile e una femminile, ciascuna in grado di ospitare 36 letti, e i relativi servizi. Caratteristiche erano le finestre circolari stile oblò presenti nei corridoi, da cui si poteva godere della vista del mare. La colonia è stata demolita nel 1974, quando sul lotto è stato costruito il complesso residenziale Diamanti, che tuttora sorge sull’area. L’abbattimento della colonia Redaelli ha comportato la grave perdita di uno dei più importanti esempi di colonia marina di quell’epoca e di una testimonianza rilevante dell’architettura razionalista sulla costa romagnola. All’inizio degli anni trenta la Fondazione “Figli del Littorio”, attraverso la Direzione generale dei “Figli degli Italiani all’Estero”, commissionò all’architetto-ingegnere romano Clemente Busiri Vici il progetto di una colonia marina da edificarsi a nordovest di Cattolica, in una zona compresa tra il torrente Ventena e il fiume Conca.Il nucleo centrale del progetto è rigidamente simmetrico e prevede cinque edifici ispirati alla morfologia aereonavale, ovvero al mondo delle navi, degli aerei, degli idrovolanti, delle littorine e dei sommergibili. La struttura, realizzata nel 1934, si ispira al futurismo italiano: in essa è evidente l’intensa carica simbolica legata al mito modernista della “macchina” e la forte suggestione emotiva e psicologica affidata anche all’utilizzo espressionista del cemento armato.Qui nel 1984 l’architetto Demo Ciavatti progettò l’Insomnia, disco club di tendenza famoso negli anni ottanta. Dal 2000 l’area è occupata dall’acquario di Cattolica, il secondo d’Italia dopo quello di Genova. Nel 1937 la società Agip Petroli, già negli anni trenta prima azienda di Stato per la ricerca e la distribuzione dei carburanti, decise di costruire una colonia per ospitare i figli dei dipendenti Agip durante i mesi estivi.Mussolini intervenne sulle decisioni dell’azienda ordinando che fosse costruita in Romagna, per questo si scelse la località di Cesenatico. Il presidente della Società, l’ingegnere Puppini, era anche preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna: affidò l’incarico all’ architetto Giuseppe Vaccaro, anch’egli bolognese, uno dei principali interpreti del razionalismo di Le Corbusier in Italia. Diversamente da molti altri casi di abbandono e degrado, nel corso degli anni non si è mai interrotta l’opera di manutenzione su questa struttura, che ha continuato a mantenere la propria funzione originaria di colonia. Non è mai stata abbandonata ed è rimasta pressoché integra, grazie anche alla vitalità dell’azienda. Attualmente, è sede dei soggiorni estivi dei dipendenti dell’Eni.