LA NASCITA DELLA SCUOLA DEL FUMETTO AVVENTUROSO IN ITALIA

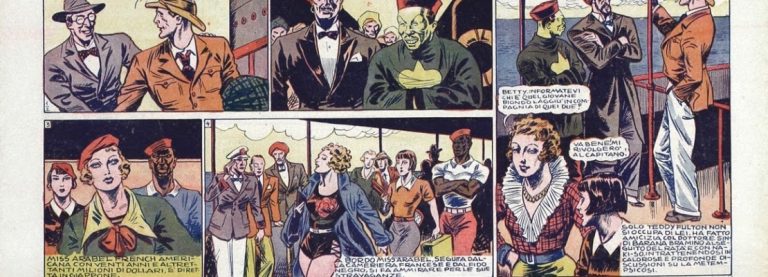

Il sottotitolo deL’Avventurosoinizialmente è “Grande settimanale d’avventure”, con il numero 31 del 1935 diventa “Grande settimanale per tutti”. L’editoreMario Nerbiniavverte la necessità di rimarcare che il suotargetnon è solo adolescenziale, ma anche adulto, per cercare di parare i prevedibili colpi dell’establishmentmoralista.Lo stesso Nerbini pubblica, sempre nel 1935, un trafiletto in cui dichiara esplicitamente che L’Avventuroso si rivolge non solo e non tanto ai ragazzini, ma ai tanti “giovanotti e signorine” che frequentano le edicole. Resta il fatto che la grandissima maggioranza dei lettori appartiene alla fascia di età dai dodici ai sedici anni: sono i più controllati da genitori, educatori, sacerdoti, capi delle organizzazioni del Partito fascista, che si faranno presto sentire… Mario Nerbini, nel corso del 1935, pubblica su “L’Avventuroso” anche alcune storie diproduzioneitaliana. Può sembrare strano che in un settimanale ridotto a sei pagine (sia pure di grandissimo formato) venga “sprecato” spazio prezioso per dei fumetti destinati a soccombere nell’inevitabile confronto con i mostri sacri d’oltreoceano. Ma Nerbini non è uno sprovveduto: così facendo prepara il terreno per eventuali forzate sostituzioni, oltre a fornire al giornale qualche paravento ideologico. Già sul primo numero de “L’Avventuroso” sono apparse due storie italiane:Dal deserto alla giungladiPaolo LorenzinieGiorgio Scudellari, eIl cacciatore di serpentidiCorrado Sarri. Entrambe didascaliche, sono però ben diverse tra loro per il segno grafico: quello di Scudellari, come abbiamo già visto, è vicino a certi modelli americani; quello di Sarri è irrimediabilmente attardato, addirittura ottocentesco. Con il 1935 entrambi gli autori vengono evidentemente invitati ad adottare i fumetti, ovvero le “nuvolette” abbandonando le classiche didascalie. Sarri, neLo spettro di Stoccolma, non si adegua, e disegna curiosiballoonsibridi. Caso opposto è quello di Scudellari, che neIl richiamo della Giunglausa con una certa disinvoltura (come d’altronde fa o ha già fatto sulTopolino Supplemento) le convenzioni del linguaggio a fumetti. Scudellari disegna (e probabilmente scrive) ancheI naufraghi dell’ “Anna Maria”. E, sempre nel 1935,Il leone bianco, chiaramente ispirato aJim della Giungladi Alex Raymond. Altro autore italiano pubblicato nel 1935 su L’Avventuroso èGuido Moroni Celsi. Classe 1885, è il più anziano della prima generazione dei nostri autori. Ha pubblicato già alcune tavole di protofumetti sulCorriere dei Piccoli, suIl Balillae su altre testate minori, ma è solo su L’Avventuroso che si cimenta con la nuova forma d’espressione. ConIl negriero(e conUlceda, primo western italiano, pubblicato più o meno in contemporanea sul mondadorianoI Tre Porcellini) è già molto vicino, per ambientazione e disegno, alciclo salgarianoche realizzerà perTopolinodal 1936. Al contrario di Sarri, Moroni Celsi è “ottocentesco” nelle ambientazioni e per un certo profumo generale, ma è pienamente moderno per linguaggio grafico. Moroni Celsi ha il discutibile onore di disegnare, su testi diEmilio Fancelli, la prima storia a fumetti di propaganda fascista, ovveroLa prigioniera del Ras. Il 1935 è l’anno dellaGuerra d’Etiopia: il 3 ottobre, il maresciallo Emilio de Bono, al comando di 100mila italiani e di un nutrito numero di truppe indigene, gli ascari, si muove in territorio etiopico dalle basi eritree. La macchina propagandistica italiana si è già messa in moto dalla fine del 1934, dopo gli incidenti di Gondar e di Ual Ual. Ma l’autore più aggressivo, quello che cerca, con qualche risultato, di imitare gli americani anche sul campo dell’azione e della rappresentazione della violenza, èGiove Toppi. Anch’egli non giovanissimo (è nato nel 1889), evoca atmosfere più “americane” conLa regina dei pirati, la cui protagonista è un’antieroina vagamente femminista che curiosamente ricorda da vicino la Dragon Lady di Milton Caniff, comprimario della serie di Terry And The Pirates, che esce proprio in quei mesi negli Stati Uniti. Toppi è abile anche in curiose commistioni tra “avventura” classica e umorismo, certo di grana grossa, come inUna donna a bordo. Più convenzionale è la storiaIl dramma del sottomarino H-47, che comunque anticipa alcuni temi tipici dei fumetti bellici di sette-otto anni dopo, e perfino di certocinema“eroico” nostrano e pre-neorealista diFrancesco de Robertis, sul tipo diUomini sul fondo(1941). Il parco autori italiani di Nerbini, nel 1935, è completato daGaetano Vitelli, certo dal segno grafico elementare, ma con una sua carica popolana non del tutto disprezzabile. Carlo Cossio, classe 1907, è da tempo collaboratore di Nerbini: per il settimanale umoristicoIl 420, nel 1928, ha disegnato un supplemento a protofumetti,Le avventure aviatorie di un Balillino, che si può considerare il primoalboa fumetti italiano, ben cinque anni prima diTopolino contro Wolp. Su L’Avventuroso si cimenta anche con il genere realistico. Carlo Cossio, insieme al fratelloVittorio, avrà un… laborioso futuro, nel Fumetto italiano,dopo il 1938. Questi, pubblicati nel 1935, sono i primissimi fumetti italiani per ragazzi (e non solo). Di analogo, nel 1935, ci sono solo le storie pubblicate suL’Intrepido, indirizzate a un pubblico diversissimo e comunque numericamente assai inferiore a quello de L’Avventuroso. Già adesso, nonostante l’ingenuità e il livello artistico certo non eccelso, indicano chiaramente quale sarà la caratteristica saliente del fumetto italiano: forme e linguaggio grafico di derivazione americana, ma temi e personaggi derivati dalfeuilletoneuropeo e dalla narrativa popolare delle “dispense”. Resta il fatto che, almeno qui, su L’Avventuroso, gli italiani fanno poco più che da tappabuchi. Gli americani, senza eccezioni, sono su un altro pianeta. Qualche nota sulle traduzioni nerbiniane. Si tratta di versioni approssimative, con vari errori di interpretazione e perfino grammaticali e di ortografia. I toscanismi popolari si sprecano, da “chiappatelo!” a “costì”: forseMandrake, seFederico Felliniavesse dato seguito al suo progetto di trasporlo in film, per rendere i ricordi del regista avrebbe dovuto parlar fiorentino… Alex Raymondcontinua con il suo incredibiletour de force, anche se accusa qualche colpo: interrompe per un breve periodo Jungle Jim, che comunque riprende con una cura maggiore dei testi e con tavole sontuose. Per un breve periodo si fa sostituire daAllen Dean(grazie, Fortunato Latella!) perX-9. Purtroppo, la stampa nerbiniana, di grande fascino, mostra i suoi limiti quando ha a che fare con il tratto fine a pennino, e ancor di più con le ombreggiature realizzate in punta di pennello. Possiamo confrontare una tavola di Flash Gordon de L’Avventuroso con la patinata originale, pubblicata in un precedente articolo. Ma ancora più illuminante è un confronto fra una striscia di X9 e l’originale a chinadi Alex Raymond. Infine, per concludere in bellezza l’annata 1935, alcune tavole diMandrakediLee FalkePhil Davis, in cui appare anche il maleficoCobra. Questo è l’ultimo numero de L’Avventuroso del 1935. I giorni d’oro de L’Avventuroso si arresteranno bruscamente nell’autunno del 1938, con i provvedimenti censori delMinistero della Cultura Popolare, ma per adesso non ci sono nuvole in vista. Anzi, Mario Nerbini può addirittura permettersi di ridurre le pagine da otto a sei, a partire dal numero 61 del 1935, lasciando invariato il prezzo. La ridotta foliazione durerà fino al n. 84. L’Avventuroso a sei pagine, un unico grande foglio ripiegato in tre, continua a proporre i suoi pezzi da novanta americani della scuderiaKing Features Syndicate. La stella di prima grandezza restaFlash GordondiDon MooreeAlex Raymond. Nerbini continua a impaginare le tavole domenicali in modo sostanzialmente corretto, sia pure con vari “allungamenti” di vignette, per adattarle al diversolayoutdel settimanale. Alex Raymond, come abbiamo già visto negli articoli precedenti dedicato a L’Avventuroso, sperimenta varie tecniche di inchiostrazione, dal pennino al pennello. La sua fama si allarga a dismisura, in patria e all’estero. A ventisei anni è già un maestro universalmente riconosciuto e influente, con moltissimi seguaci. Eccolo, in una foto di questi anni trenta pescata in rete. Nel 1935, Raymond continua a disegnare, praticamente senza assistenti, una intera pagina domenicale (con Flash Gordon e il suotopperJungle Jim) e una serie quotidiana, Secret Agent X-9. È untour de forceche non potrà sopportare a lungo, come vedremo. La stampa de L’Avventuroso arranca un po’ in questi mesi, e non rende pienamente giustizia al capolavoro di Raymond. Peraltro il leggendario giornalone di Nerbini resterà, per un tempo lunghissimo, la migliore edizione al mondo di Flash Gordon: pur con tutti i suoi difetti, propone, quasi senza lacune, tutta la produzione dall’inizio al 28 luglio 1938, in grande formato e con buoni esiti tipografici. Attenderemo gli anni sessanta del Novecento per avere la discutibilissima edizione deiFratelli Spadae il decennio successivo per quella in bianco e nero dellaNostalgia Press(da noiGarzanti) e per le stampe amatoriali italiane delClub Anni Trentae dellaComic Art. La prima ristampa americana integrale e con i colori originali, di qualità comunque non eccezionale, uscirà per laKitchen Sinkaddirittura negli anni novanta. La saga prosegue, fra principesse-dark ladiese regni in guerra, mostri rococò e astronavi belle e impossibili, in un allegro caos narrativo. Ma alla fine del 1936 inizia a farsi strada una trama più strutturata e coerente. Flash Gordon diventa progressivamente il catalizzatore di una rivolta dei regni del pianeta Mongo contro il brutale dittatoreMing, lo spietato: il riferimento ai regimi totalitari (tra cui l’Italia mussoliniana!) è tutt’altro che velato. A metà circa del 1936, L’Avventuroso inizia a pubblicare l’episodio “sottomarino” di Gordon,Ilmare del mistero. È un momento particolarmente felice della saga, sia dal punto di vista narrativo che grafico. Un esempio della versione originale, preso dall’edizione Kitchen Sink prima rammentata, rende evidenti sia i pregi sia limiti tipografici della stampa nerbiniana. All’inizio del 1936,Mandrake il magodiLee FalkePhil Davis(produzione indaily strips) entra nel suo periodo migliore. TerminaIl mostro del passo di Tanov, storiahorrorche(come abbiamo già vistonell’articolo dedicato al mago) è chiaramente ispirata al filmFrankensteindi James Whale. Ma il meglio di sé, la coppia Falk-Davis lo dà con la storia successiva,Il cammello d’argilla, che Nerbini, ne L’Avventuroso di nuovo a otto pagine, stampa in un suggestivo bicolore. È un mix ancora insuperato fra eleganza del disegno (a pennello) epathosdrammatico, stemperato da un’irresistibile autoironia. Il “cammello d’argilla” èSaki, secondo “arcicattivo” (dopo Il Cobra) della saga di Mandrake: genio del crimine, trasformista nella migliore tradizione ottocentesca, è invisibile agli stessi lettori e quindi sottilmente inquietante. Ha scrittoCarlo Della Corte, oltre quarant’anni fa:“La levità, la grazia di Mandrake, personaggio ottimista, aereo, sorridente, persino fatuo, con quell’abbigliamento da avanspettacolo e quel servitore negro e obbediente alle costole, degno di un principe del deserto, irrompe con tutta la sua freschezza nella prima di queste avventure, L’uomo del mistero. Phil Davis ci appare ancora esitante, il suo disegno ha una stilizzata e approssimativa eleganza, si sente che la penna non è soddisfatta, che Mandrake ha una faccia da definirsi”. “Eppure è innegabile che il fascino di Phil Davis è tutto o quasi in queste prime avventure, in cui resta lontano dal realismo, al quale si approssimerà per gradi più tardi. Mandrake ha una partenza del tutto surreale, anche graficamente: la coppia Lee Falk (soggettista) e Phil Davis tiene conto del romanzo dell’orrore in molte pieghe del racconto, e persino nelle scenografie cupamente esaltanti del reame del Cobra, che arieggiano quelle del classico castello di Otranto”.(Carlo Della Corte, Il misterioso Mandrake, Eureka Pocket, 1969).