CRAVERI CEDE IL TESTIMONE A LANDOLFI

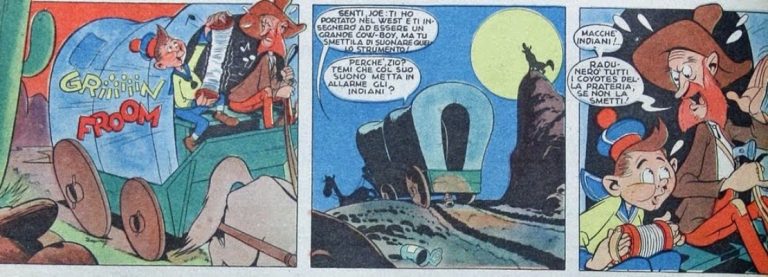

Il Vittoriosoè uno dei pochissimi settimanali di fumetti che riesce a resistere con il suo grande formato nel dopoguerra, quando si afferma rapidamente il più economico formato striscia in bianco e nero. ESebastiano Craveri, “padre fondatore” del Vittorioso, cosa fa, tra il 1950 e il 1951? Nei dieci anni in cui sulle pagine del settimanale letteralmente esplode il talento del giovanissimoBenito Jacovitti, il suo ruolo diventa sempre più quello di un outsider: un peccato, perché se è vero che Jac è un genio del fumetto, le poetiche, delicate storie diZoolandiasonopiccole opere d’arteche avrebbero meritato, allora, assai miglior sorte, e certamente la meriterebbero adesso. Nel dopoguerra soffia un vento decisamente più spietato rispetto a quello di pochi anni prima, ovviamente mi riferisco all’aria che si respira sui giornalini. Servono cose più immediate, con toni e colori più decisi. E proprio delcoloreviene privatoCraveri, relegato, con la splendida storiaIl Re gobbo, in una pagina interna del giornale. L’episodio esordisce nello splendore della tricromia, ma passa subito a una malinconica stampa a mezzi toni. Anche ilformatodella tavola viene spietatamente ridotto, ed è francamente difficile, in pagine sempre più spartane (e disegnate un po’ più sbrigativamente, si capisce) cogliere appieno l’arte di Craveri. La sorte editoriale diCraveri, che si isola sempre più nella sua pedemontana Carmagnola (ai confini di Torino), mentreJacovittiè ormai stabile aRoma, a stretto contatto con laredazionedel Vitt, è ancora altalenante all’inizio degli anni cinquanta. D’altra parte Jacovitti, il nuovo re, ha sinceri sentimenti di riconoscenza e di affetto nei confronti dell’anziano monarca: lo dimostrerà del resto vent’anni dopo, quando aiuterà Craveri e la famiglia nei giorni più tristi. Un paio di storie, o poco più, vengono ancora impaginate in grande formato e a colori. Proprio di censure non si tratta, come dicevo, ma di… pressanti consigli. E non fosse altro che per inquadrare, contestualizzare, il fumetto e il periodo storico di cui ci stiamo occupando, metto alcune pagine di opuscolo pubblicato dalla casa editrice de Il Vittorioso intitolato“Mammina me lo compri?”, analogo al “manifesto” pubblicato a quellodell’articolo precedentesu questo settimanale. Un paio di osservazioni: questo opuscolo è molto più documentato, ogni voce dei fumetti “esclusi” (praticamente tutti!) è ben ragionata. La stampa “raccomandabile” è ovviamente solo quella cattolica, ma stavoltaTopolinoè passato tra i “leggibili”… L’opuscolo qui sopra non deve metterci fuori strada: una cosa erano gli intenti censori delle autorità religiose a capo dell’editriceAve, che pubblicava Il Vittorioso, un’altra era la volontà di adeguarvisi dellaredazione, un’altra ancora quella degliautori. Se gli anonimi redattori diMammina me lo compri?e del manifestoIndicatore della stampa per ragazziavessero studiato attentamente i contenuti delle storie a fumetti diJacovitti, diCraveri, diCaesar, sotto una facciata certamente ortodossa avrebbero trovato moltissime “devianze” dalla morale imposta. Molti autori erano assai critici, personalmente, nei confronti dei paletti imposti dalla catena di comando sopra accennata, e non perdevano occasione per far passare qualcosa fra le righe. Un grande maestro appartenente alla suddetta categoria deidevianti, sempre coraggiosamente critico e ribelle alle imposizioni, èFranco Caprioli. Abbiamo già visto alcune delle sue opere precedenti (è tra i fondatori del settimanale, anche se con lunghi periodi di sospensione), ma dopo la chiusura diTopolinoe degli altri giornali classici di grande formato, ilVittoriosoè tra le sue poche fonti di reddito. E perciò si impegna moltissimo in alcuni adattamenti, quasi tutti scritti daRudolph, di classici letterari. Nel 1950, la sua opera più affascinante è senz’altroL’ussaro della morte, annunciato da una copertina speciale. Caprioli fa uso, evidentemente, di fotografie e di documentazione di prima mano. Ma la cosa più affascinante è l’aspetto crepuscolare della sua opera, con suggestioni macabre che rimandano a suoi disegni inediti degli anni precedenti, riprodotti in varie monografie, come il saggio di Brunoro-Caprioli. Niente male, eh? C’è anche un rappresentante dei suoi… datori di lavoro. E l’anno è addirittura il 1941! L’immagine è tratta dal testo che segue, un raro fascicolo, illustratissimo, edito nel 1984. Termino con la copertina del bel saggio diLuigi BernardiePaolo Ferriani, edito nel 1988, terza (e ultima) voce della striminzita bibliografia del Maestro di Mompeo. Giorgio Bellavitisfu partigiano, amico e sodale diHugo Prattai tempi eroici dell’Asso di Picche, e poi collaboratore prezioso delVittorioso. Un autore di talento negli anni quaranta e cinquanta, che poi aveva lasciato la nona arte per dedicarsi con passione e grande successo personale alla sua professione diarchitetto: viveva nella sua dolce Venezia e forse considerava il fumetto solo una parentesi secondaria di una vita piena di cose più “serie”. Qui mi preme ricordare che la critica di fumetti non ha mai speso un rigo su di lui. Con una sola eccezione: un bellissimo articolo diClaudio Dell’Orso, con intervista, apparso sul numero 13 della dimenticatissimaprozine“Nostalgia Comics”, diretta nei primi anni ottanta daLuciano La Spisa, insieme a una pregevole ristampa del suo episodio di esordio. Nostalgia Comics chiuse presto perché troppo indipendente, intelligente e raffinata: si sa come vanno queste cose. Nel 1950, su soggetto di De Barba, Giorgio Bellavitis disegna per Il Vittorioso il suo primo “cineromanzo”,I cavalieri del corvo, di ambiente medievaleggiante (come gran parte della sua produzione successiva). Ma la star del Vittorioso, in questo periodo, sullo stesso piano di popolarità di Jacovitti e Caprioli, è senz’altroGiovanni De Luca. Con la sua produzione del 1950-51, raggiunge un primo apice della sua innovativa arte grafica. Un ottimo esempio èL’impero del Sole, solo apparentemente unpasticheazteco-atlantideo, e comunque i luoghi comuni che affronta, insieme all’onnipresente sceneggiatoreRoudolph, anticipano di cinquant’anni gli abusatissimi temi cinematografici d’oggidì. La sfinge nerasi basa quasi esclusivamente sulle suggestioni scenografiche, quasi da quinte teatrali, di De Luca: molti anni dopo, sulGiornalino, vedremo gli estremi sviluppi di questa particolare (e assai originale) visione dello spazio scenico da parte di De Luca. Solo apparentemente più convenzionale, ma ricercatissima dal lato puramente pittorico, è la lunga storiaIl tempio delle genti, pubblicata a fine 1950: notate l’uso del chiaroscuro, che spesso De Luca abbandonerà in favore di una sua originale “linea chiara” e poi di unpointillismeaffine a quello diCaprioli, ma risolto in chiave espressionista invece che naturalistica.Nell’autunno del 1950, Il Vittorioso aumenta il numero delle pagine e modifica l’impostazione della copertina. Scompare la storia a puntate in prima pagina, impostazione dei classici “giornali” fino al 1949: al suo posto c’è una grande illustrazione sullo stile del franco-belgaTintin, a cui il settimanale cattolico evidentemente si rifà, almeno dal lato grafico. Il Vittorioso si avvia a trasformarsi in “rivista”, percorso che arriverà a compimento negli anni sessanta. Parallelamente, stessa evoluzione avrà ilCorriere dei Piccoli. La lezione del suddetto maestro americano, e anche quella del suo emuloFrank Robbins, si svela invece prepotente nel 1952 in una storia del tutto particolare,Un uomo contro il mare.Ricordate i “fumetti verità” delCorriere dei Ragazzinella prima metà degli anni settanta? Quest’opera, su soggetto di Piero Salvatico (che Perogatt diceva fosse anche l’autore della Posta Vitt) ne è un’antesignana. L’idea di utilizzare il Fumetto non solo come mezzo di intrattenimento (o forma d’arte fine a se stessa), ma anche come forma di giornalismo visuale, era nel 1952 decisamente precorritrice. Giovannini contribuisce con un segno di grande realismo decisamente degno dellasyndicationamericana del periodo. Interessante, soprattutto sul versante grafico, èLa terra dell’oro, su testo diEros Bellonie disegni diGuerri(Alberto o Mario?).Sorprendente, per l’originalità grafica e per l’ambientazione sarda assai realistica, la storiaIl bosco di nessuno, su testi diEros Bellonie disegni diCarlo Boscarato. Mi pare che meriti un attimo più di attenzione. Dotato di uno stile decisamente personale, fra questi minori delVittorioso(“minori” forse allora, fra tanti giganti: oggi sarebbero tutti primi della classe) èGino D’Antonio, che sarà attivissimo in seguito e certo non solo sul Vitt. PerRenato Polese, anche lui prolificissimo autore degli anni cinquanta (e sessanta) ci viene in aiuto una scheda pubblicata proprio sul Vittorioso, che anche nel dare dignità autoriale ai propri collaboratori dimostra in questo periodo una notevole sensibilità. A proposito: non ho ancora citato il sito degliAmici del Vittorioso, che contiene molte informazioni utili. Rimedio adesso. Vi propongo una spettacolare galleria dicopertine del Vittoriosodel 1952, opera del grandeKurt Caesar. Pubblico anche la curiosa scheda biografica apparsa sul settimanale proprio quell’anno. Per informazioni più attuali su Caesar, rimando di nuovo alla voce diWikipedia.L’anonimo estensore della scheda, a proposito delle copertine diUraniache Caesar realizza nello stesso periodo, parla di un “ineguagliato e riconoscibilissimo senso cromatico”, apprezzamento che condivido in pieno. Belle, eh? Che dire poi della variante italico-cattolica del “realismo socialista”, specie nell’ultima?… In altre c’è un’eco prepotente dei lavori di Caesar del periodo bellico e dell’immediato anteguerra. La vera novità, a cavallo tra il 1951 e il 1952, è l’arrivo diLino Landolfi, autore che in qualche modo prenderà il posto di Sebastiano Craveri.Devo confessare che le prime prove di Landolfi sul Vittorioso appaiono piuttosto fredde, ma è indubbiamente solo un’opinione personale. Lino Landolfi, oltretutto, conoscerà, un decennio e rotti dopo, un momento davvero splendido, culminato con una fantasiosa (e visionaria) versione delDon Chisciotte, pubblicata prima sulVitte poi in volume dallaComic Art. Un piccolo gioiello è poi la realistica epopea quotidiana (una proto-sitcom) deLa famiglia Bertolini, pubblicata sulMessaggero dei Ragazzinegli anni Sessanta, e raccolta in un raro volume delle edizioni Paoline. Inoltre merita almeno una menzione il lungo ciclo di avventure diPiccolo Dente, pubblicato sulGiornalinonegli anni settanta. Ma quel che ci interessa in questa sede è il suo inizio di carriera sulVittorioso, tra il 1951 e il 1952. È in questi anni che Landolfi dà vita al personaggio diProcopio, che poi sarà per decenni una specie difil rouge, in viaggio nel tempo e nello spazio, apparendo anche come una sorta di “testimonial” in storie fra le più diverse per temi e ambientazioni.Nel luglio del 1951, annunciato con gran pompa, inizia la pubblicazione diJoe, l’eroe del West. Il segno è improntato a una stilizzazione tipica di certo disegno animato che fa capo allo studio Pagot.Landolfi pesca allegramente nell’immaginario collettivo dell’epoca, e appare come “partecipazione straordinaria” anchePecos Billdi Martina/Paparella e soci, che in quel 1952 vive il suo momento più bello e fortunato. Il personaggio diJoe, ovvero il pre-Procopio, si sposta con grande prevedibilità sul poliziesco con la storia successiva, che avrà in seguito anche il grande onore dell’ultima pagina, a colori, spodestando Craveri e approfittando della strana latitanza diJacovitti. Curioso il personaggio del vecchiettoBlick: ha una vaga somiglianza con Asterix, oppure è una mia impressione? Tramontato Craveri e alzatosi il nuovo astro Landolfi, Il Vittorioso dei primi anni cinquanta sta offrendo il meglio di sé. (Prossimamente torneremo ancora su Il Vittorioso. Nel frattempo potete leggereQUIgli articoli di Giornale POP dedicati ai fumetti pubblicati in Italia negli anni trenta e quaranta).